Deutsche Fayence-Wandfliesen 17. – 19. Jahrhundert

Inhalt

Hanau (1661 – 1806)

Frankfurt am Main (1666 – 1722)

Kassel (1680 – 1780)

Nürnberg (1712 – 1840)

Dorotheenthal (1715 – 1803/6)

Crailsheim (?) (um 1715 – um 1827)

Bayreuth (1716 – 1826)

Erfurt (1716/18 – 1792)

Zerbst (1721 – 1795)

Hannoversch-Münden (1732/53 – 1854)

Köthen (?) (1735 – 1752)

Wrisbergholzen (1735 – 1834)

Fulda (?) (1741 – 1758)

Schrezheim (1752 – 1852)

Magdeburg (1754/56 – 1785)

Kellinghusen (1764 – um 1860)

Deutsche Fliesen (noch) unbekannter Herkunft

Einleitung

In den Niederlanden war die Verwendung von Fliesen vom 17. bis ins 19. Jahrhundert nicht auf den Adel beschränkt. In der Frühphase waren insbesondere die Häuser des gehobenen Bürgertums mit handgemalten, polychromen, manganfarbigen oder kobaltblauen Fayence-Wandfliesen ausgestattet. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts und im Verlauf des 19. Jahrhunderts konnten sich auch einfache Bürger und Bauern Fliesen für ihre Wohnbereiche leisten, da die Preise sanken und die Produktion in großem Stil erfolgte. In vielen Städten, insbesondere in Delft, etablierten sich Unternehmer, die in privatwirtschaftlich geführten Betrieben Geschirr und Fliesen in großen Mengen produzierten und diese in ganz Europa vermarkteten. Die Erforschung der Geschichte niederländischer Fliesen begann bereits Anfang des 20. Jahrhunderts und hat bis heute eine Vielzahl literarischer Beiträge geliefert, die dieses Kulturgut detailreich und umfassend beschreiben.

Unter anderem waren es die Nachfahren niederländischer reformierter Glaubensflüchtlinge, welche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit der fabrikmäßigen Herstellung zinnglasierter Keramik in Deutschland begannen. Zu den genannten Akteuren zählten sowohl Kaufleute als auch Fayence-Spezialisten niederländischer und französischer Herkunft, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen unmittelbar mit der Produktion beginnen konnten, ohne vorher Experimente durchzuführen. Die ersten Betriebe wurden in Hanau (1661), Heusenstamm (1662), Frankfurt (1666), Berlin (1678) und Kassel (1680) gegründet. Die zumeist aus der Provinz Holland angeworbenen Töpfer, Glasierer und Maler orientierten sich in Form und Dekor an der bereits in ihrer Heimat praktizierten Delfter Manier. Daher lässt sich konstatieren, dass frühe deutsche Fliesen zunächst einen unverkennbaren holländischen Charakter aufweisen. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurde diese weit verbreitete Gestaltungsform jedoch teilweise von der Chinoiserie abgelöst. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren die Mitarbeiter in der Regel keine Holländer mehr, sondern von ihnen ausgebildete einheimische Künstler und Handwerker.

Im Gegensatz zu niederländischen Unternehmen waren die deutschen Fabriken jener Zeit gemäß dem merkantilistischen Wirtschaftsprinzip unmittelbar den jeweiligen Landesherren unterstellt. Im Zeitalter des Absolutismus war das Streben der Herrscher nach sicheren und wachsenden Einnahmen offenkundig. Die Förderung und Subventionierung von Betrieben zur Steigerung ihrer Produktion, sowie die Erwirtschaftung von Außenhandelsüberschüssen waren Maßnahmen, die dazu dienen sollten, die genannten Ziele zu erreichen. Im Gegenzug wurden die Einfuhren externer Produkte durch Zölle erschwert.

In den Fürstentümern war es zunächst dem Adel vorbehalten, seine Residenzen mit Fliesen auszustatten. Diesbezüglich gründeten sie entweder eigene Manufakturen, verpachteten sie oder erteilten Privilegien an privatwirtschaftlich geführte Unternehmen zur Herstellung von Fayence-Geschirr. Lediglich etwa ein Drittel dieser Unternehmen produzierte zudem Fliesen. Diese Tatsache begründet die Seltenheit deutscher Fliesen im Vergleich zu den niederländischen Tegels, die in großen Mengen noch heute in Umlauf sind und deshalb wesentlich leichter in die Hände eines Sammlers gelangen.

Die Forschungsliteratur zu deutschen Fayence-Fliesen des 17. bis 19. Jahrhunderts ist relativ überschaubar. In der Vergangenheit wurde diesem Themenkreis nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Abgesehen von einigen lokalbezogenen Aufsätzen in Kalendern und Fachzeitschriften sowie den spärlichen Erwähnungen von Autoren wie Riesebieter, Hüseler, Stöhr, Feulner, Kaufmann und Boyken ist die Monografie von Professor Siegfried Stahl aus dem Jahr 1977, „Deutsche Fliesen-Fayence-Fliesen des 18. Jahrhunderts“, das einzige mir bekannte Nachschlagewerk, das bis zu diesem Zeitpunkt eine Zusammenfassung der deutschen Manufakturen und ihrer Produkte jener Epoche liefert.

Die Einordnung der Objekte der hier gezeigten Sammlung basiert auf den Forschungsergebnissen von Stahl, welche nun um einige Aspekte und Neuerscheinungen ergänzt werden können. Im Anschluss erfolgt die Präsentation von sechzehn Fliesenmanufakturen, welche in der Reihenfolge ihrer Gründung aufgeführt und kurz beschrieben werden.

Hanau (1661 – 1806)

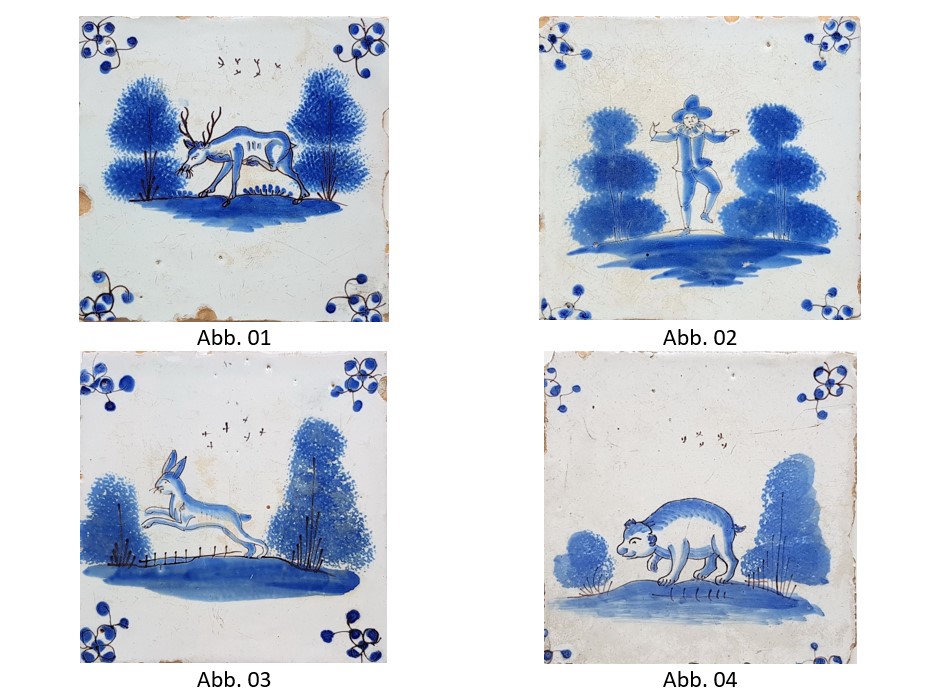

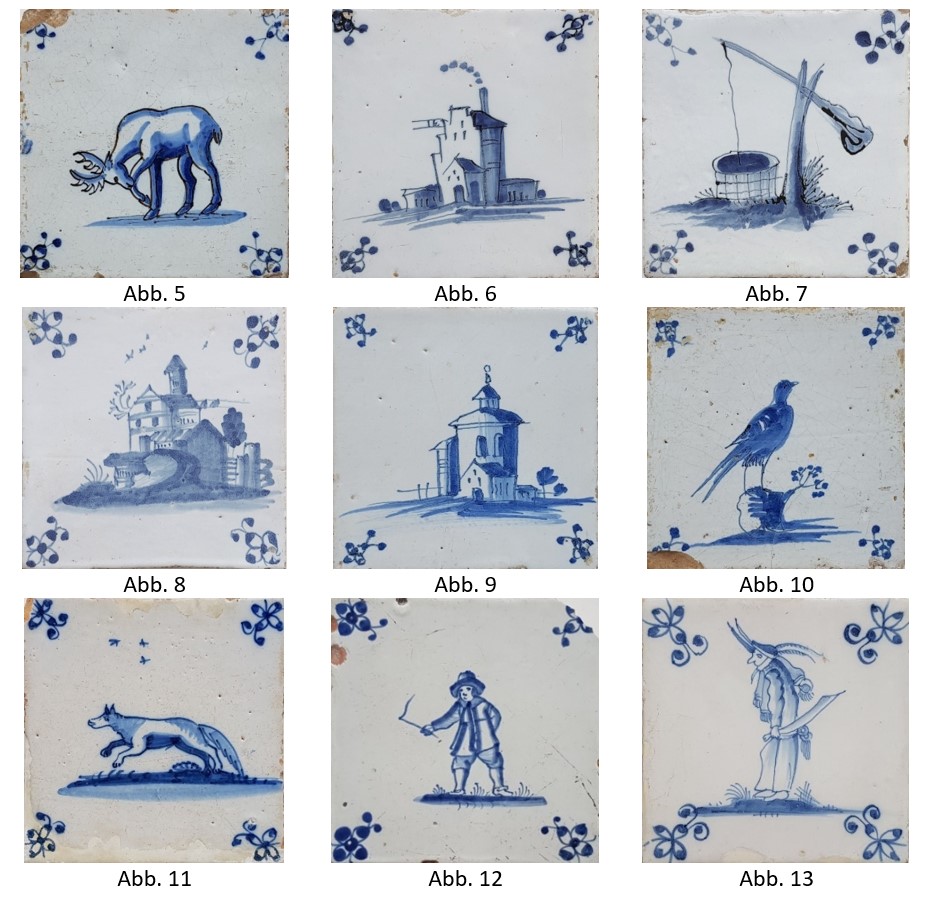

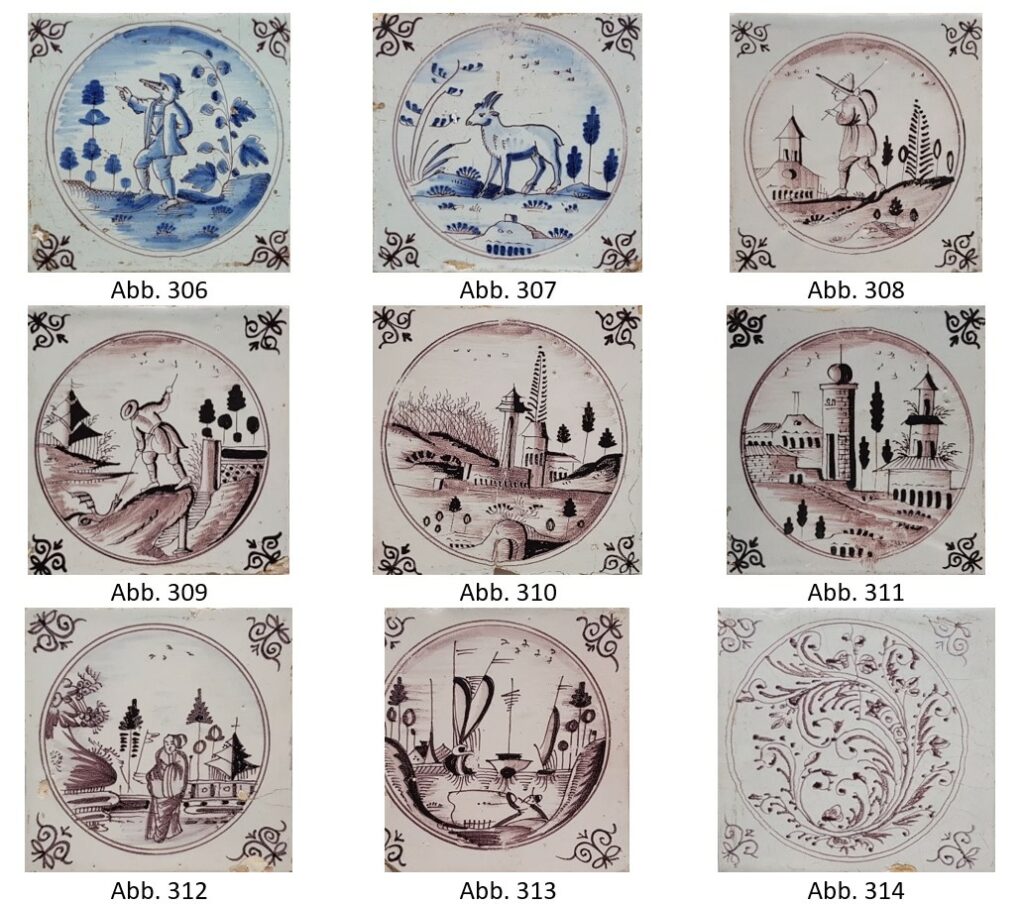

Die Hanauer Manufaktur wird in der Forschung als die erste betrachtet, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Fayencen nach niederländischem Vorbild in Serie produzierte. Die Unternehmensgründer unternahmen eigene Reisen in die Niederlande, um dort geschulte Arbeitskräfte für ihren Betrieb zu werben. Die frühen Erzeugnisse der Hanauer Manufaktur zeigen eine deutliche Orientierung an niederländischen Vorbildern. In Bezug auf die Farbgebung lässt sich eine Präferenz für die Farben Blau und Mangan feststellen, die auch bei den Fliesen zum Einsatz kommt. Die hier präsentierten Objekte werden mit einer Konturzeichnung in Mangan versehen. Die bislang bekannten Exemplare zeigen Figurenstaffagen sowie, wie auch in zahlreichen anderen Manufakturen, diverse Tierfiguren als Motive. Das Zentralmotiv wird zwischen zwei Bäumen oder Sträuchern positioniert und mit einem Schwamm in seiner jeweiligen Farbe aufgetragen. Die Eckornamente weisen bis auf die gemalten Konturen eine identische Gestaltung in Mangan auf, wie sie auch bei den Frankfurter Stücken zu beobachten ist. Es handelt sich hierbei um eine Abwandlung des niederländischen Spinnenkopfmotivs.

Frankfurt am Main (1666 – 1722)

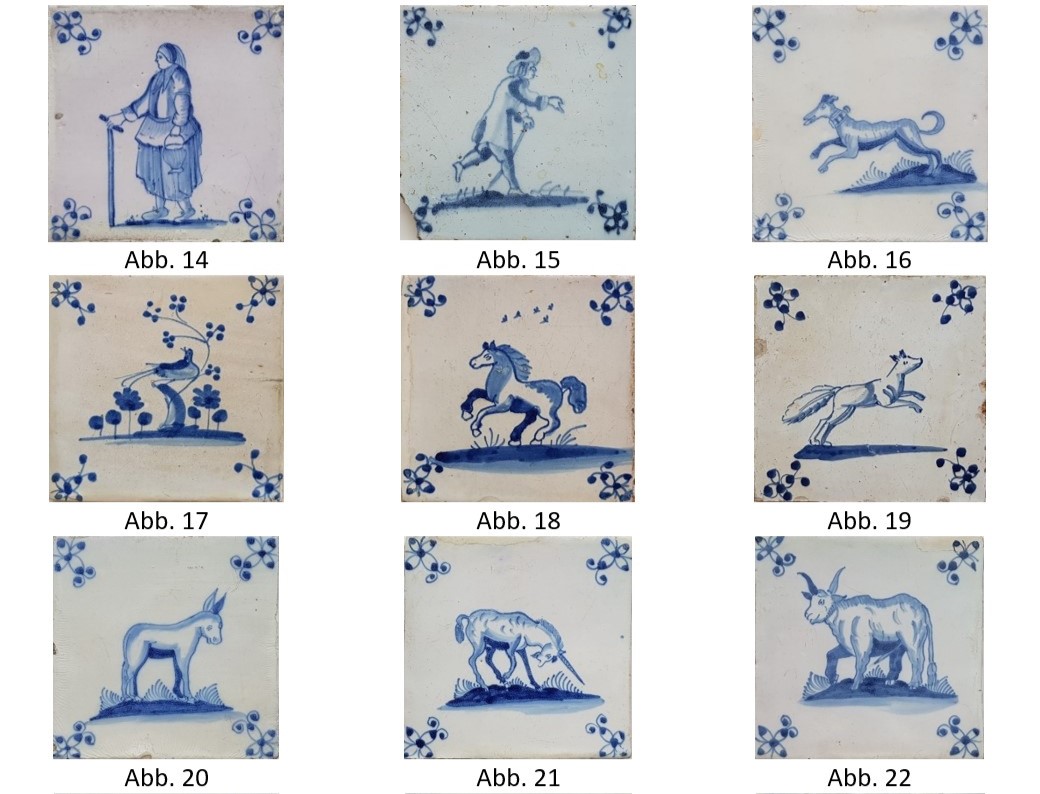

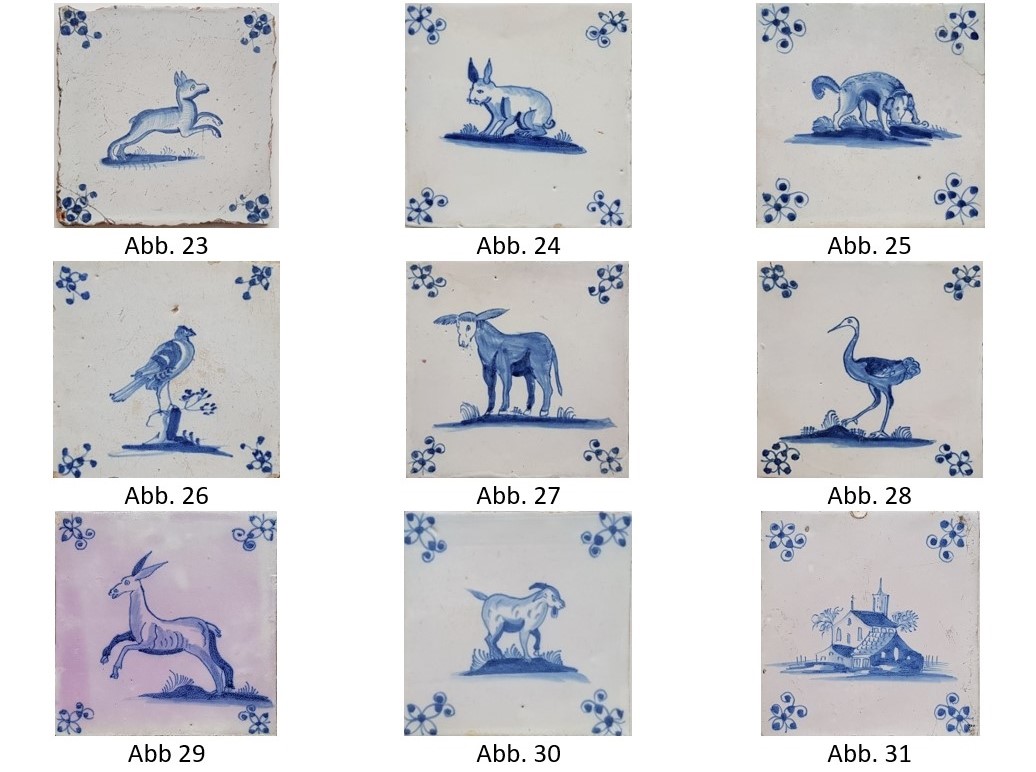

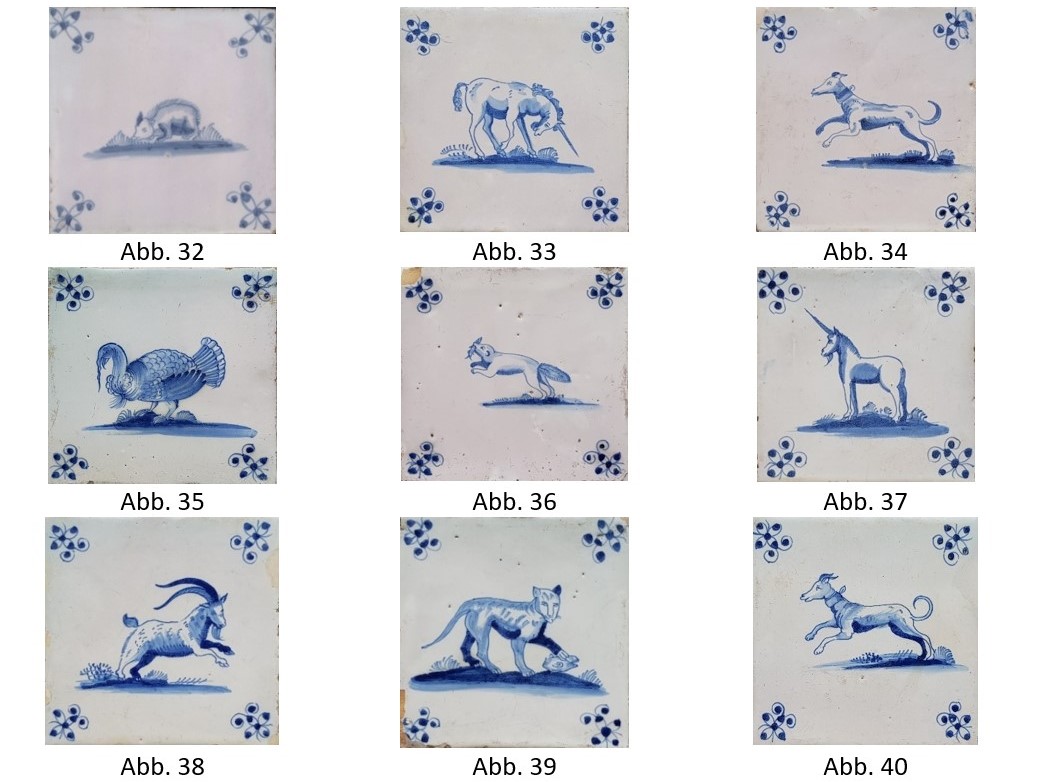

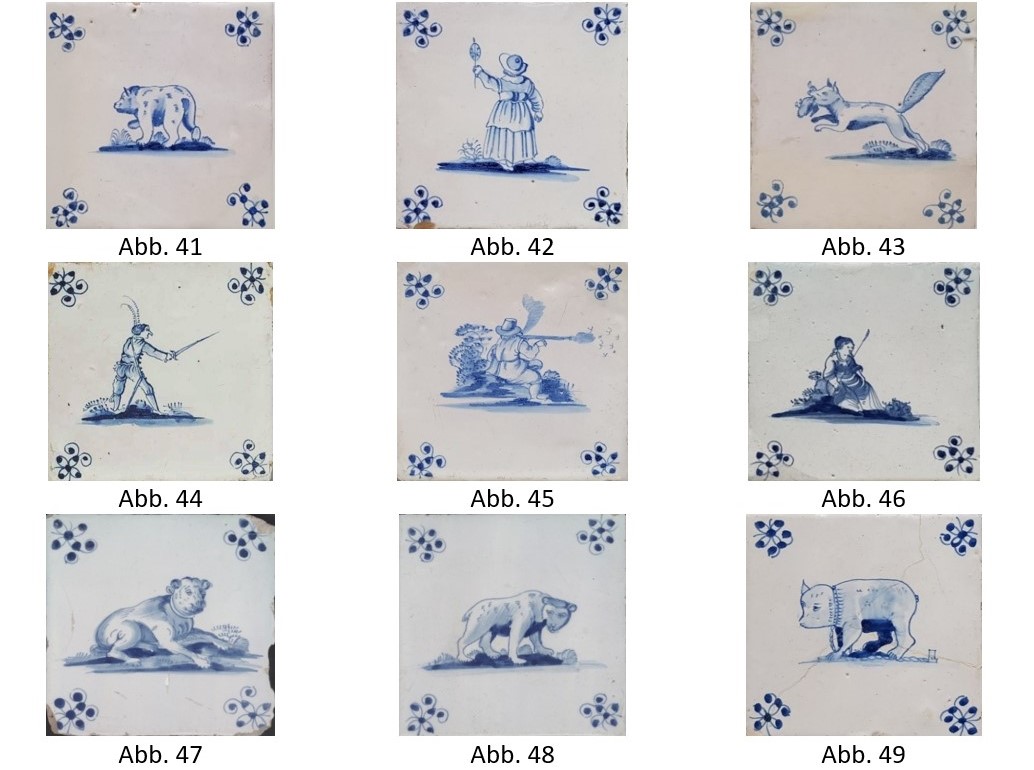

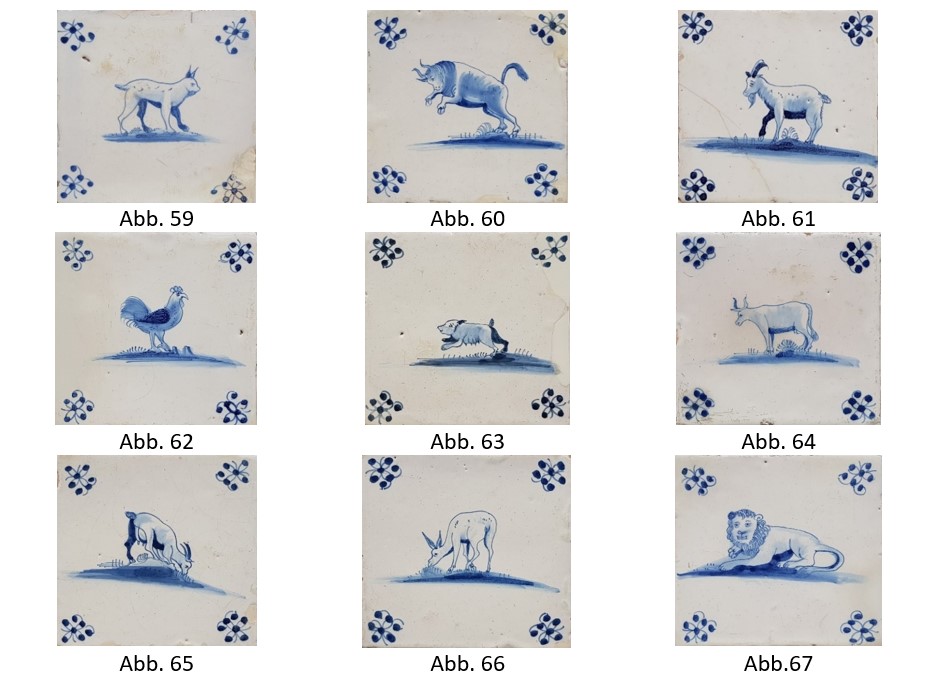

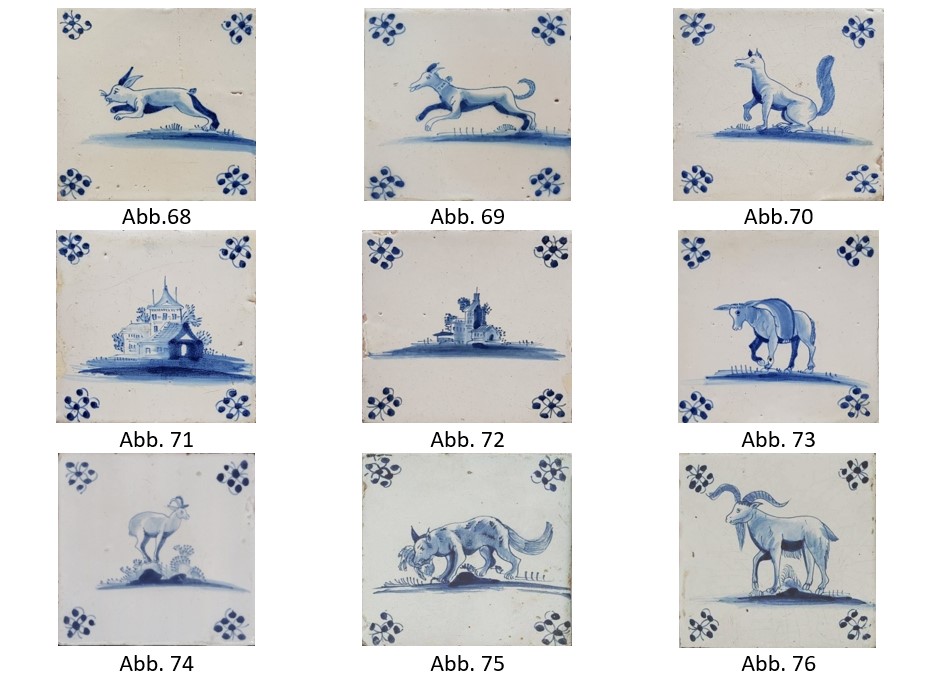

Auch bei den in Frankfurt verwendeten Fliesen lässt sich die niederländische Handschrift deutlich erkennen, da von Beginn an Handwerker aus der Provinz Holland hier tätig waren. Die mitunter kontrastreiche Malerei mit fein abgestufter Schattierung und Konturstrich, selten in Mangan, ist von außerordentlich dekorativem Charakter. Die Vielzahl der dargestellten Motive lässt auf eine umfangreiche Produktion schließen. Die Darstellungen umfassen überwiegend heimische und exotische Tiere sowie Architekturstücke und Figurenstaffagen, welche auf sparsam dekorierten, inselartigen Erdhügeln platziert werden. Diese Motive entsprechen denen, die vor allem auf Delfter und Rotterdamer Fliesen des 17. Jahrhunderts zu finden sind. Auch die Eckornamente weisen eine Abwandlung des niederländischen Spinnenkopfmotivs auf. Hinsichtlich der Qualität der Malerei lässt sich eine Variation zwischen mittelmäßig und hervorragend in den verschiedenen Epochen beobachten. Die besonders ansprechend und reizvoll bemalten Fliesen sind für den Betrachter deutlich erkennbar.

Kassel (1680 – 1780)

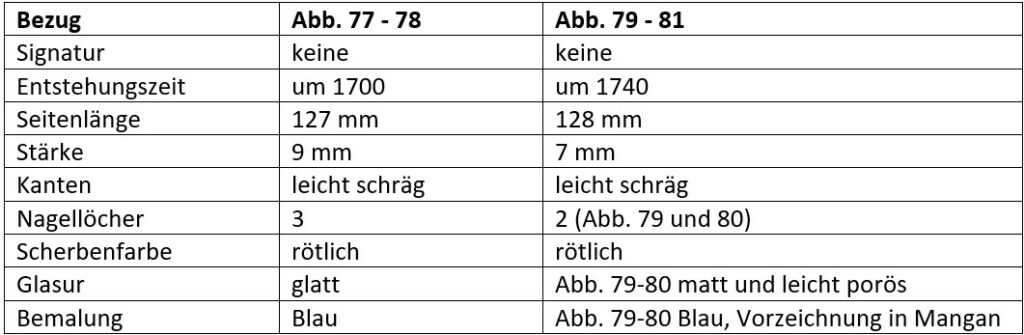

Die nachfolgend abgebildeten Fliesenentwürfe basieren ebenfalls auf niederländischen Vorlagen. Diese Tatsache kann als exemplarisch für alle deutschen Manufakturen betrachtet werden, die bereits im 17. Jahrhundert gegründet wurden. Die Darstellungen thematisieren Inhalte des Alten und Neuen Testaments. Die Abbildungen 77 und 78 illustrieren die Szene, in der Jesus in Getsemani betet (Abb. 77) sowie das Gleichnis vom Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen Auge (Abb. 78). Bei der Betrachtung der Abbildung 78 fällt die Bemalung des kleinen Zauns rechts über der Baumwurzel auf, welche in Mangan ausgeführt ist. Die Darstellung biblischer Motive auf deutschen Fliesen ist tatsächlich ungewöhnlich und sehr selten.

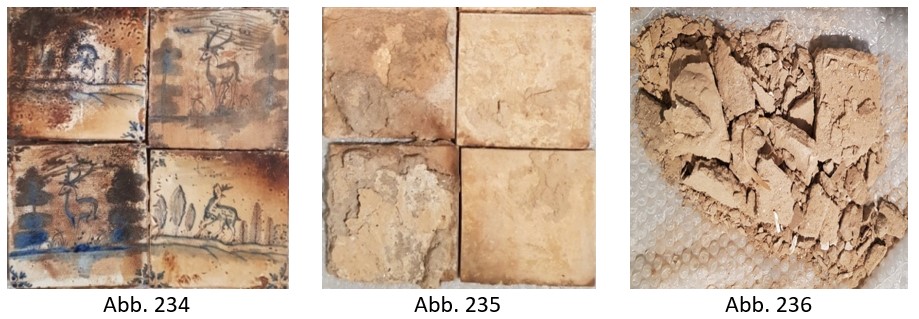

Die Abbildungen 79 bis 81 veranschaulichen den ostasiatischen Stil, der sich durch die Darstellung einer Pagode sowie Zäune in der Landschaft auszeichnet. Des Weiteren ist eine detaillierte Vorzeichnung erkennbar, die teilweise in Mangan ausgeführt wurde. Das Eckornament kann als eine Abwandlung des niederländischen Ochsenkopfmotivs bezeichnet werden.

Nürnberg (1712 – 1840)

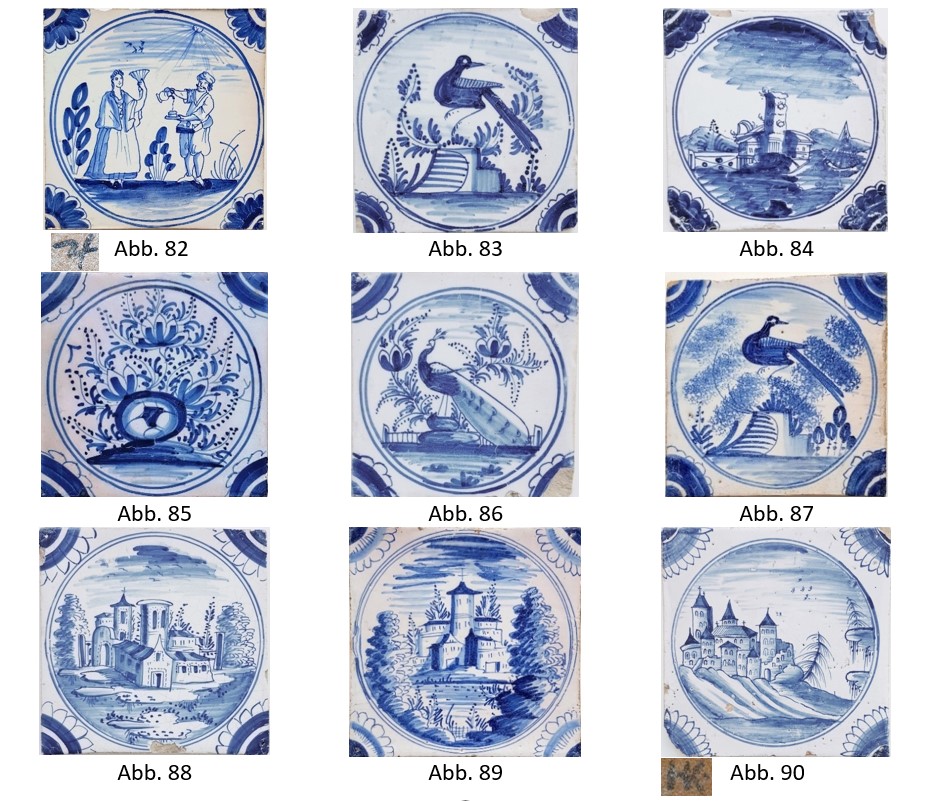

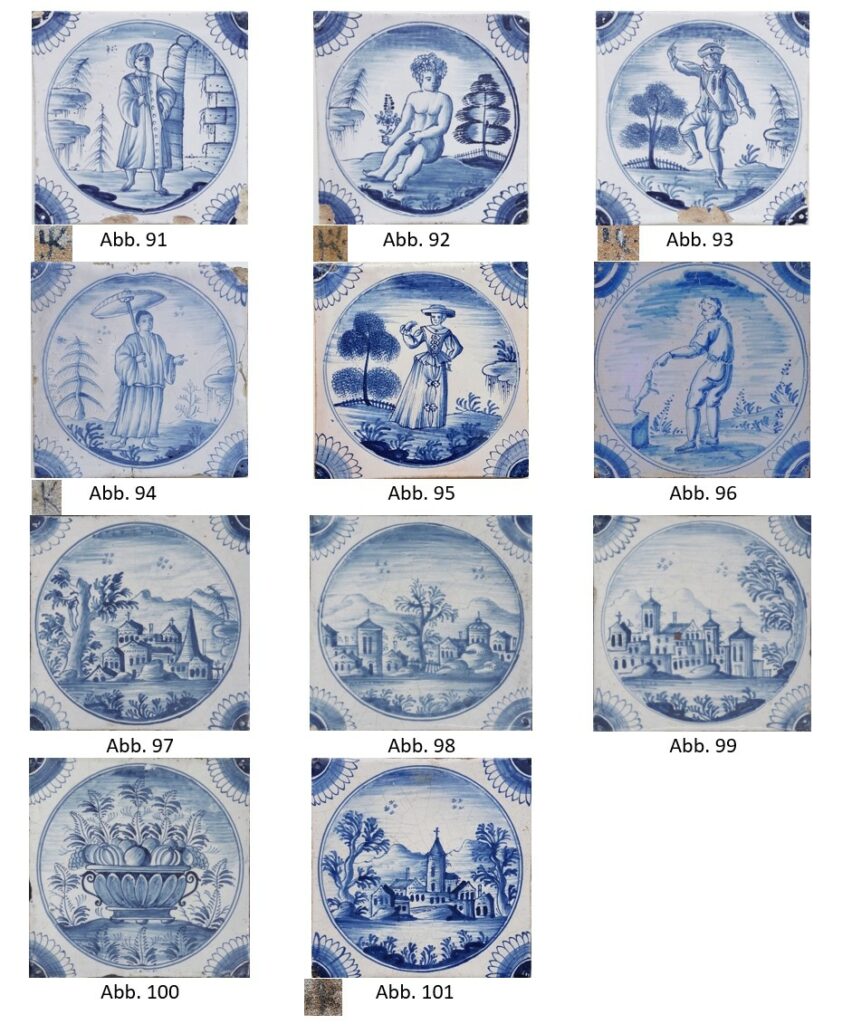

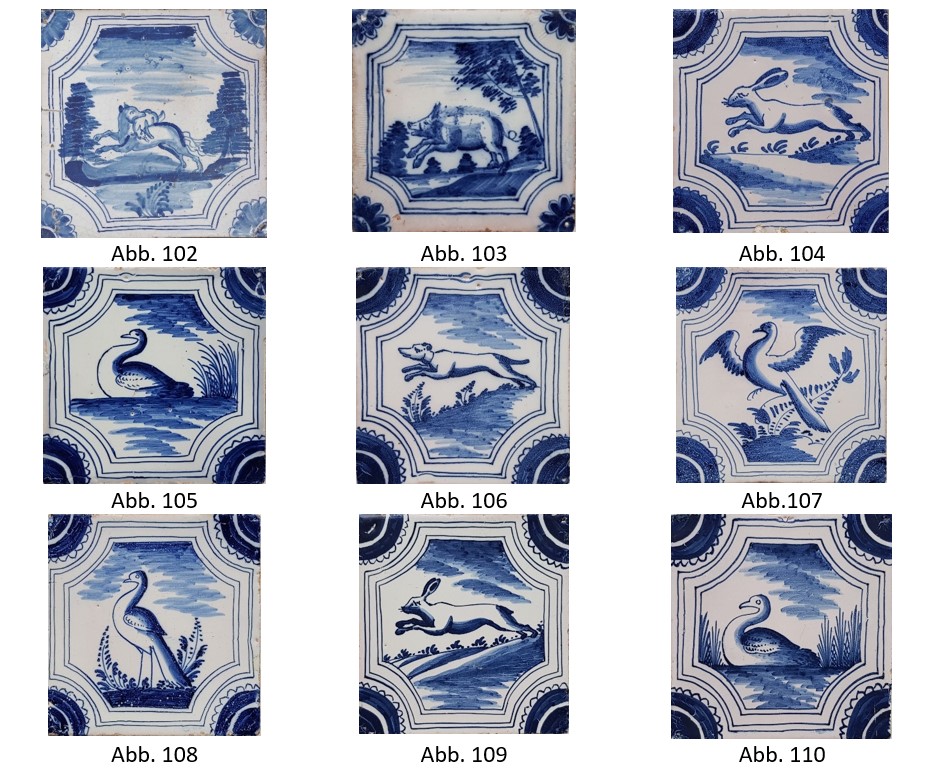

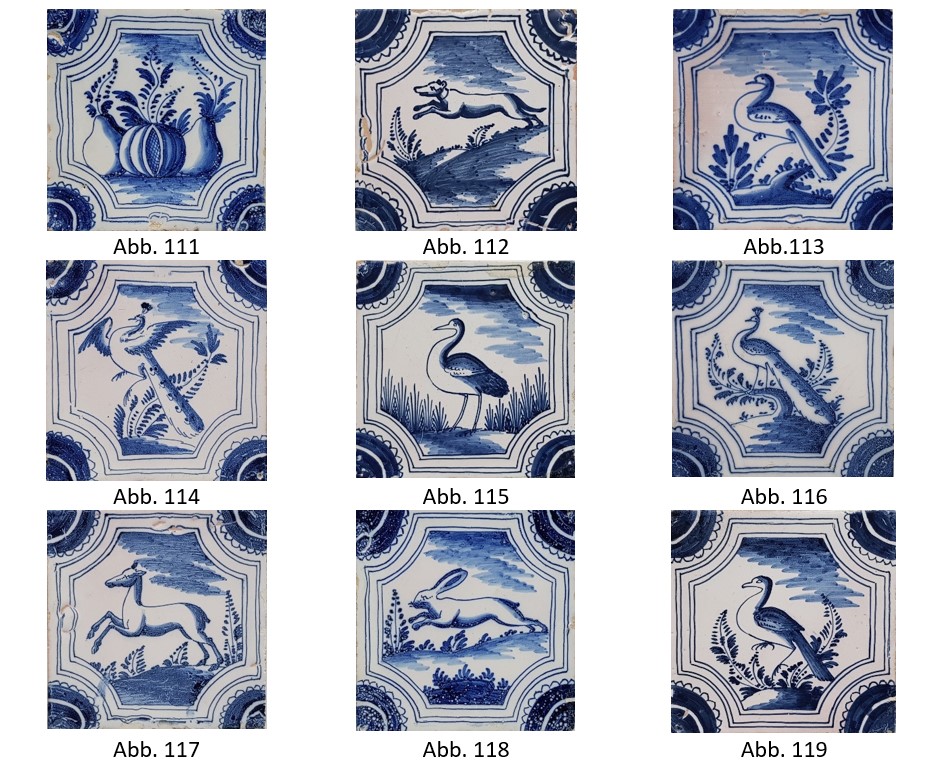

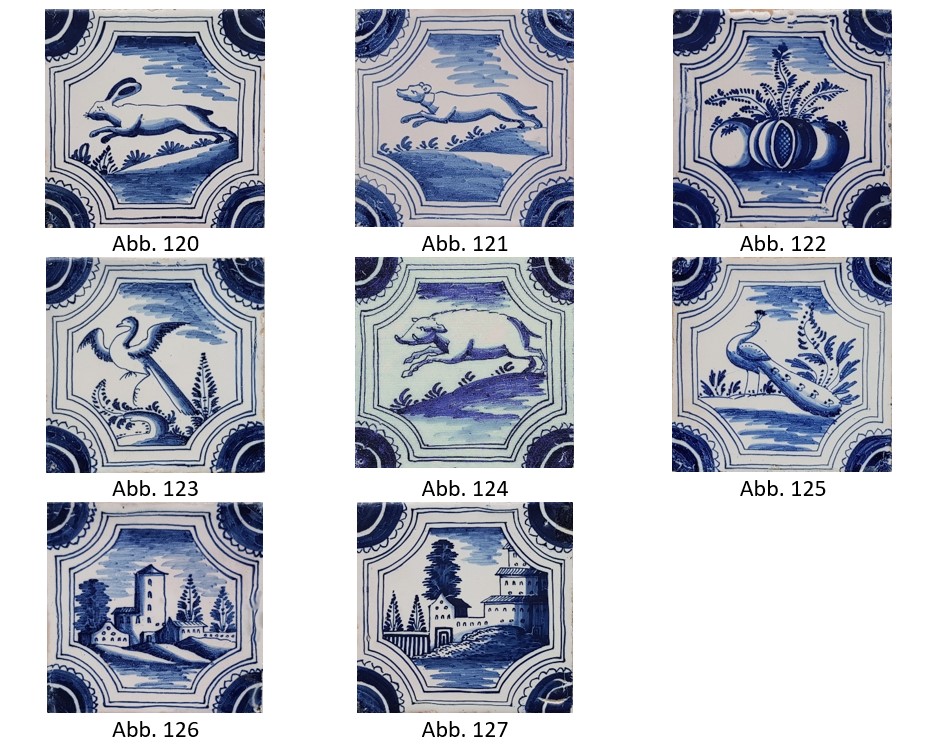

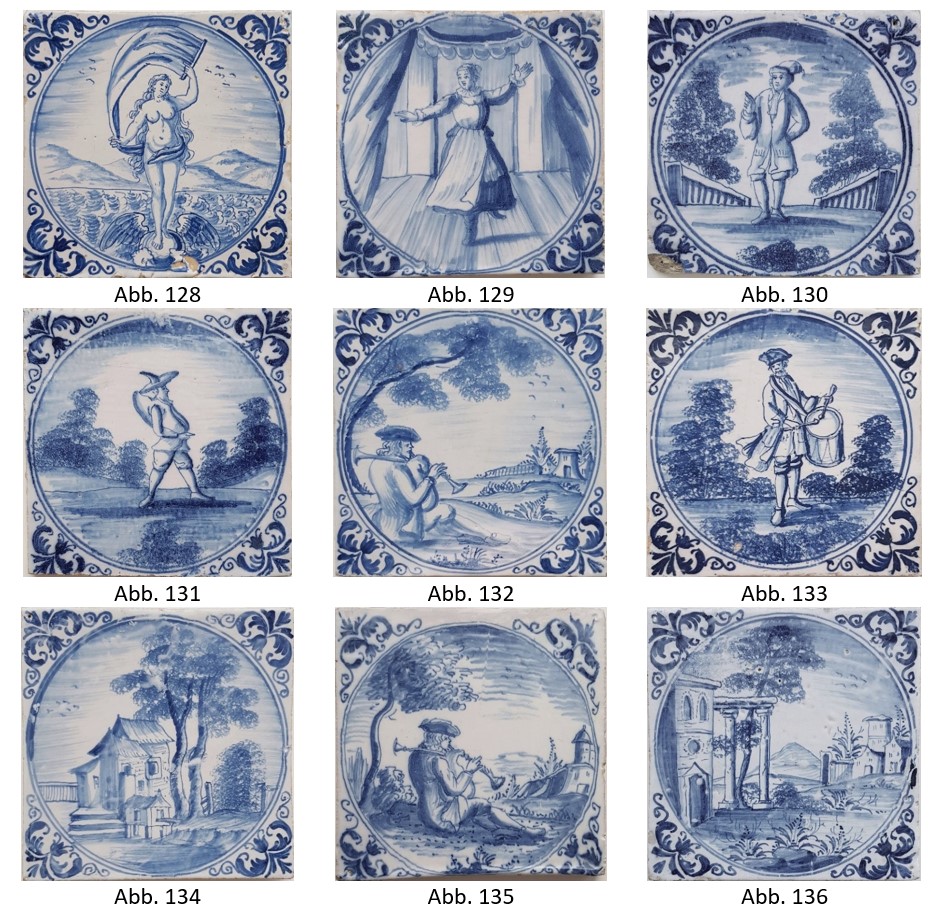

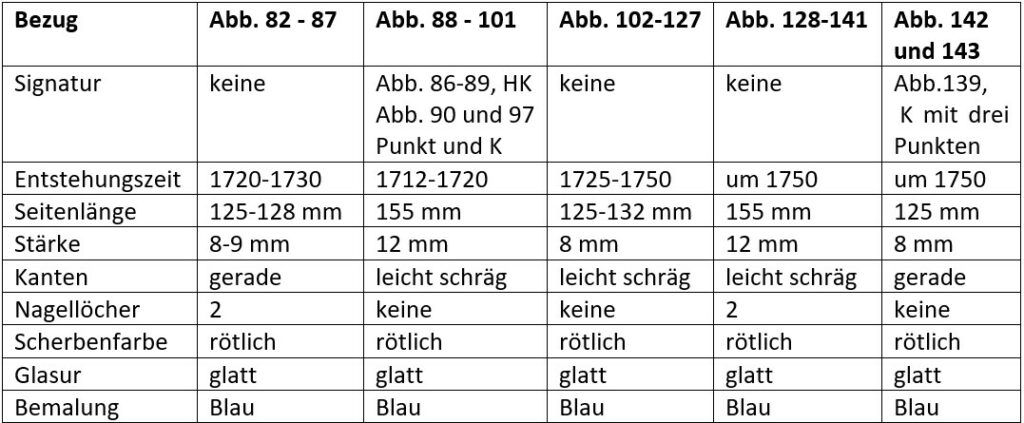

In Bezugnahme auf alle Fliesen, die Nürnberg zugeordnet werden, führt Stahl aus, dass die Mittelmotive in einen Doppelkreis gestellt sind. Als Eckornament findet sich, wie in Nürnberg während dieser Periode üblich, das Motiv der Viertel-Sonnenblume (vgl. Abb. 82–101 und 128–143). Einige der untersuchten Fliesen weisen auf der Rückseite eine Signatur auf, die aus einer „HK in Ligatur“ und einem Punkt besteht (vgl. Abb. 90–93). Eine weitere Fliese ist lediglich mit dem Buchstaben „K“ und einem vorgesetzten Punkt versehen (vgl. Abb. 94). Fliesen aus der Frühzeit konnten seinerzeit nicht nachgewiesen werden. Die Abbildungen 102–127 demonstrieren eine neue Variante, bei der das Zentralmotiv in ein Achteck aus zwei Doppelrahmen gestellt ist. Lässt sich die These aufstellen, dass diese Exemplare aus der Frühphase der Manufaktur stammen? Die Anzahl der Blütenblätter in den Eckornamenten variiert zwischen fünf und zehn. Des Weiteren ist zu beobachten, dass innerhalb des Mittelmotivs häufig Darstellungen diverser Tiere zu finden sind. Die Abbildung 102 nimmt Bezug auf eine Fabel des antiken Schriftstellers Aesop, in der ein Wolf und ein Lamm die Hauptfiguren sind. Die Kernaussage der Fabel besagt, dass derjenige, der die größere Stärke aufweist, auch das Recht auf seiner Seite wähnt und sich selbst dann noch in der Position der Rechtfertigung befindet, wenn er Unrecht begangen hat.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts entstehen sorgfältig gemalte Fliesen mit großen Motiven und ansprechend eleganten Eckornamenten (vgl. Abb. 128–141). In diesem Kontext ist die Ausrichtung der Ornamente von Interesse, welche entgegen der sonstigen Malweisen zur Mitte hin in die jeweiligen Ecken zeigen. Zwei weitere Fliesen mit kräftigem Farbauftrag und getupftem Pflanzendekor, die eine stilisierte Abwandlung der zuvor beschriebenen schwungvollen Eckornamente aufweisen, waren bisher nicht bekannt und zeigen eine weitere neue Variante der Nürnberger Fliesen (Abb. 142–143). Die Abbildung 143 ist mit dem Buchstaben „K“ und drei Punkten signiert und stammt aus der Werkstatt des Meisters Georg Friedrich Kordenbusch, der im Jahr 1763 verstarb.

Dorotheenthal (1715 – 1803/6)

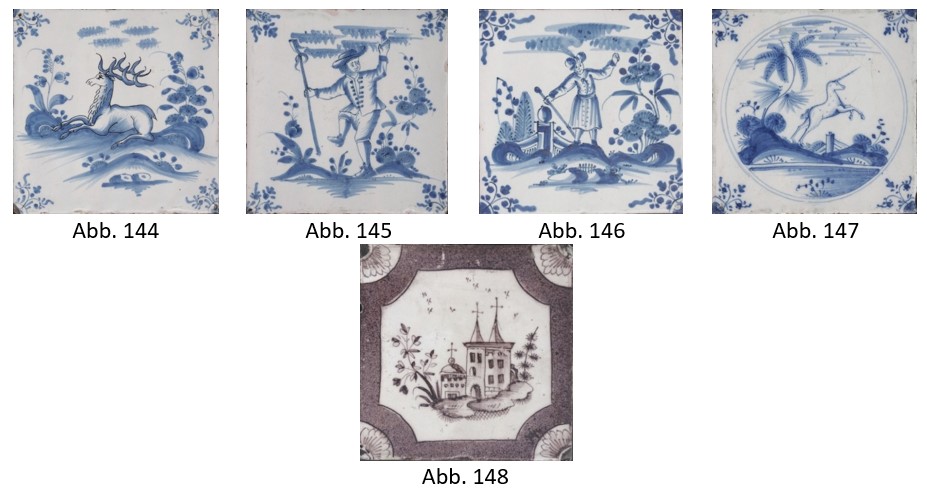

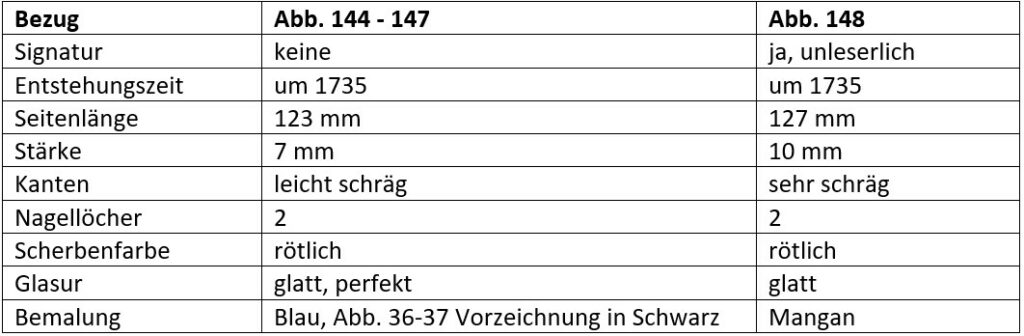

Die Fliesen aus Dorotheenthal werden allgemein als künstlerisch und technisch hochwertig eingestuft. Von Beginn an waren hier fähige Fachleute tätig, die den hohen Anforderungen ihrer adeligen Auftraggeber gerecht wurden. Die in Abbildung 144 bis 147 dargestellten Fliesen sind in einem blauen Farbton bemalt und weisen teilweise eine Vorzeichnung in Mangan auf. Die Abbildung 148 zeigt eine vollständige Bemalung in Mangan, wobei das Zentralmotiv von einem jaspierten, spritztechnikartigen Rahmen umgeben ist, der an den Ecken eingezogen ist. Die Eckornamente der blauen Fliesen zeigen das Ochsenkopfmotiv, während die manganfarbigen eine Viertelblüte aufweisen.

Crailsheim (?) (um 1715 – um 1827)

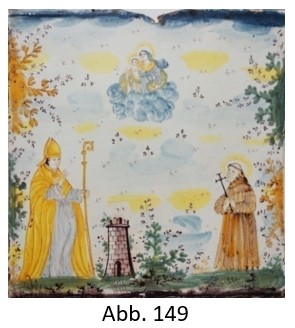

Die Bildplatte präsentiert auf der linken Seite die Darstellung von Bernhard von Aosta, der auch als von Montjou oder Menthon bekannt ist. Sein Attribut ist der Turm. Er wird als Schutzpatron der Alpenbewohner, Bergsteiger und Skifahrer verehrt. Ihm gegenüber befindet sich die Figur des Heiligen Antonius Abbas, der auch als „Vater der Mönche“ bezeichnet wird. Über den Wolken thront die Gottesmutter mit ihrem Knaben. Die polychrome Bemalung, die hauptsächlich aus Antimongelb besteht, lässt eine Zuordnung in die sogenannte Gelbe Familie als wahrscheinlich erscheinen.

Bayreuth (1716 – 1826)

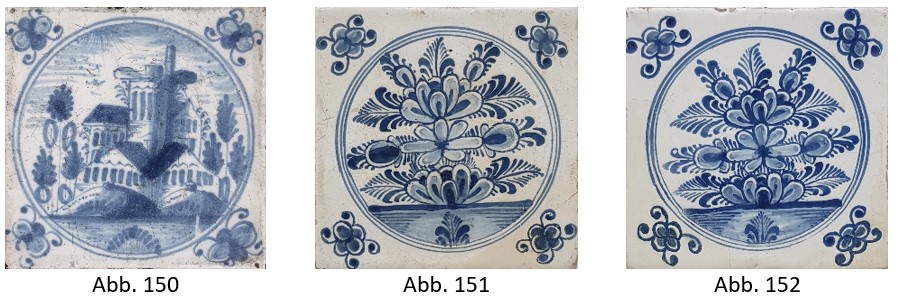

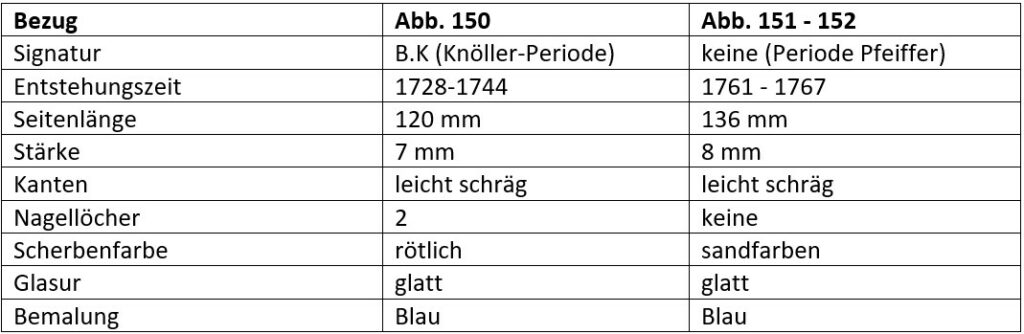

Die in Abbildung 150 dargestellte Fliese aus der zweiten Periode der Manufaktur unter dem Pächter Johann Georg Knöller zeigt, wie bereits auf Nürnberger Fliesen zu sehen, ein häufig verwendetes Architekturensemble der Zeit, das in eine fiktive Landschaft gestellt ist. Als Vorbilder können, wie auch für andere Manufakturen, die „Kasteel-Fliesen“ aus dem nordniederländischen Harlingen um 1700 gedient haben. Die beiden übrigen Objekte sind mit großflächigen, vegetabilen Ornamenten dekoriert und stammen aus der Periode Pfeiffer. Das markante Eckornament erinnert an ein fliegendes Insekt, allerdings widerspricht die unrealistische Erscheinung mit Fühlern am vorderen und hinteren Ende des Insekts dem natürlichen Original. Sie tragen jedoch zur optischen Balance bei. In einem späteren Stadium erfolgt eine Stilisierung der Insekten zu Blüten.

Erfurt (1716/18 – 1792)

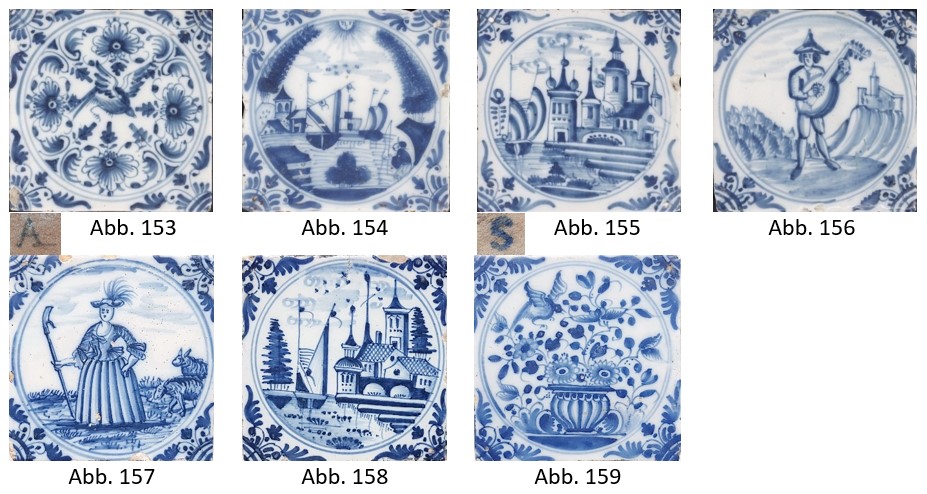

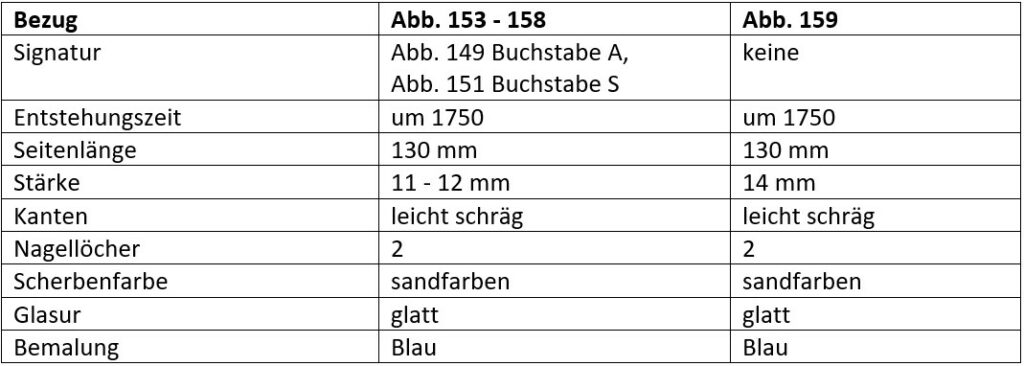

Im Gegensatz zu den bei Stahl gezeigten Fliesen sind die hier abgebildeten Exemplare vorzüglich gemalt und weisen eine hohe Qualität auf, die den Fliesen aus dem 25 km entfernten Dorotheenthal sehr nahekommt. Stahl war lediglich mit den in situ vorhandenen Beispielen vertraut, welche in den Schlossanlagen des Herzogs Ernst August von Sachsen-Weimar fest verbaut waren. Die Abbildung 153 ist auf der Rückseite mit dem Buchstaben A markiert, während die Abbildung 155 mit dem Buchstaben S gekennzeichnet ist. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um den Besitzer der Fabrik, Johann Christoph Stieglitz (1739–1785), handelt.

Zerbst (1721 – 1795)

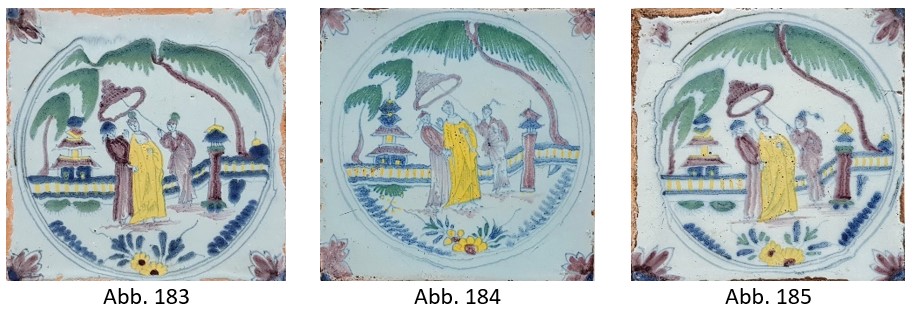

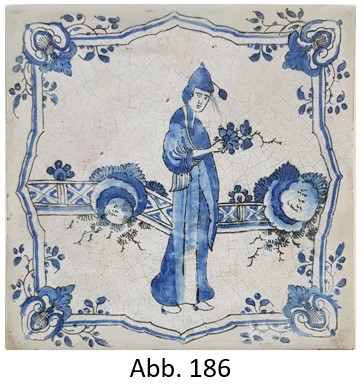

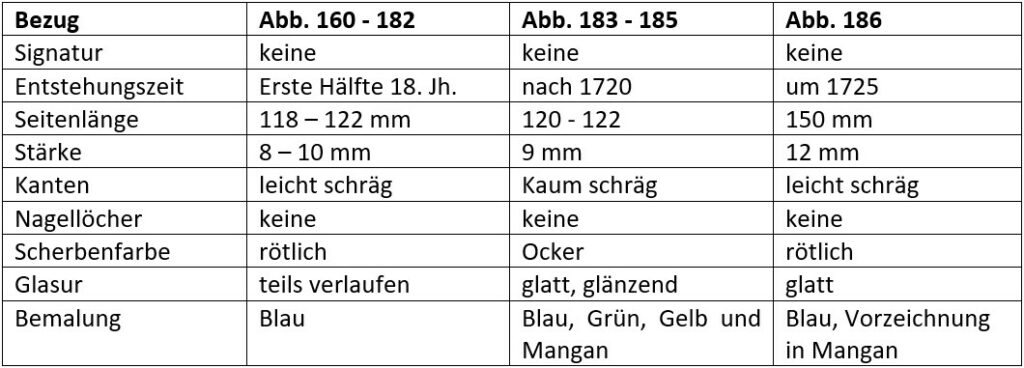

Die Zerbster Manufaktur kann als einer der wichtigsten deutschen Betriebe sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht bezeichnet werden. Als Mitgründer ist Johann Kaspar Rip zu nennen, der als Arkanist und in Delft ausgebildeter Fayencemaler zu den größten Wanderern zwischen den deutschen Manufakturen zählte und seine Beteiligung oder Erfahrung in acht Unternehmen einbrachte. In Bezug auf die Motivwahl lässt sich eine gewisse Orientierung an Vorbildern aus Rotterdam beobachten. Ein Großteil der Fliesen präsentiert Landschaften, die mit Architektur und einzelnen Figuren ausgestattet sind. Als Eckornamente fungieren stilisierte Blüten. Drei polychrome Fliesen (vgl. Abb. 183–185) zeigen ein identisches Motiv. In einer Gartenlandschaft mit Architektur ist ein chinesisches Paar unter einem Baldachin zu sehen, der von einer Dienerin gehalten wird. Im Hintergrund ist ein verspringender Zaun vor einer Pagode zu erkennen. Die Kronen der palmenartigen Bäume sind in ihrer Form der kreisförmigen Umrandung angepasst. Das in den Ecken dargestellte Motiv zeigt eine Viertelblüte, deren Gestaltung eine gewisse Ähnlichkeit mit den sogenannten Magdeburger Eckornamenten aufweist. Die Abbildung 186 veranschaulicht die künstlerische Leistung der Zerbster Manufaktur. Das zentrale Motiv der Darstellung ist eine chinesische Frauenfigur, die einen Blütenzweig in ihren Händen hält. Im Hintergrund ist ein Gitterzaun mit großwüchsigen Stauden zu erkennen. Ein geknickter Rahmen, dessen herzförmige Eckkartuschen jeweils einen vegetabilen Strauß enthalten, umschließt das Motiv. Die Verwendung derartiger Fliesen ist für die Kamine der Schlösser Zerbst und Friederikenburg bei Zerbst nachgewiesen. Die Rückseite der Fliese ist ebenfalls glasiert, sodass eine Durchsottung an den Rauchabzügen verhindert werden sollte.

Hannoversch-Münden (1732/53 – 1854)

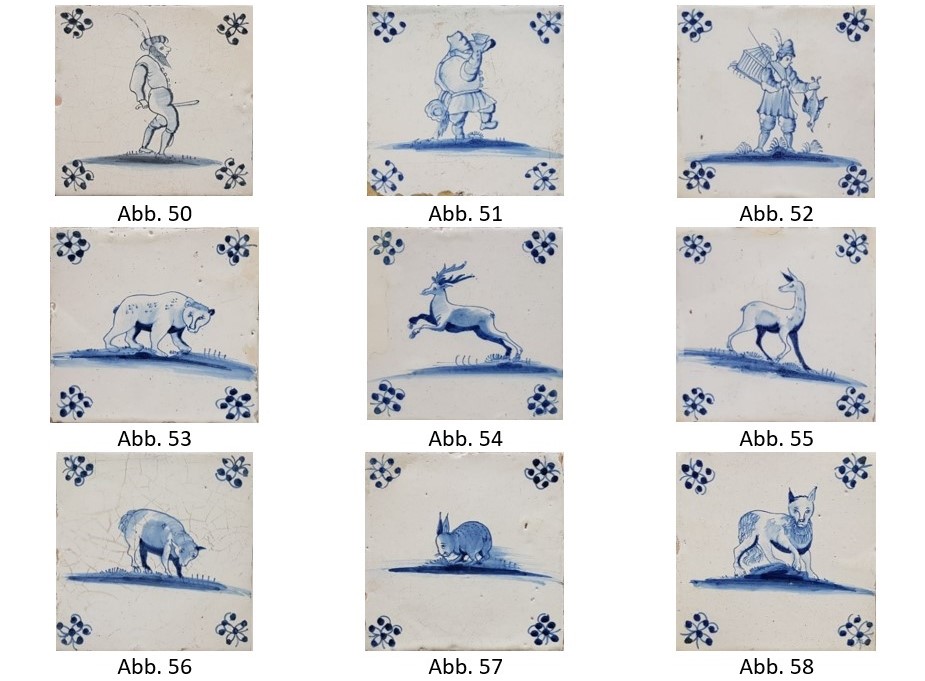

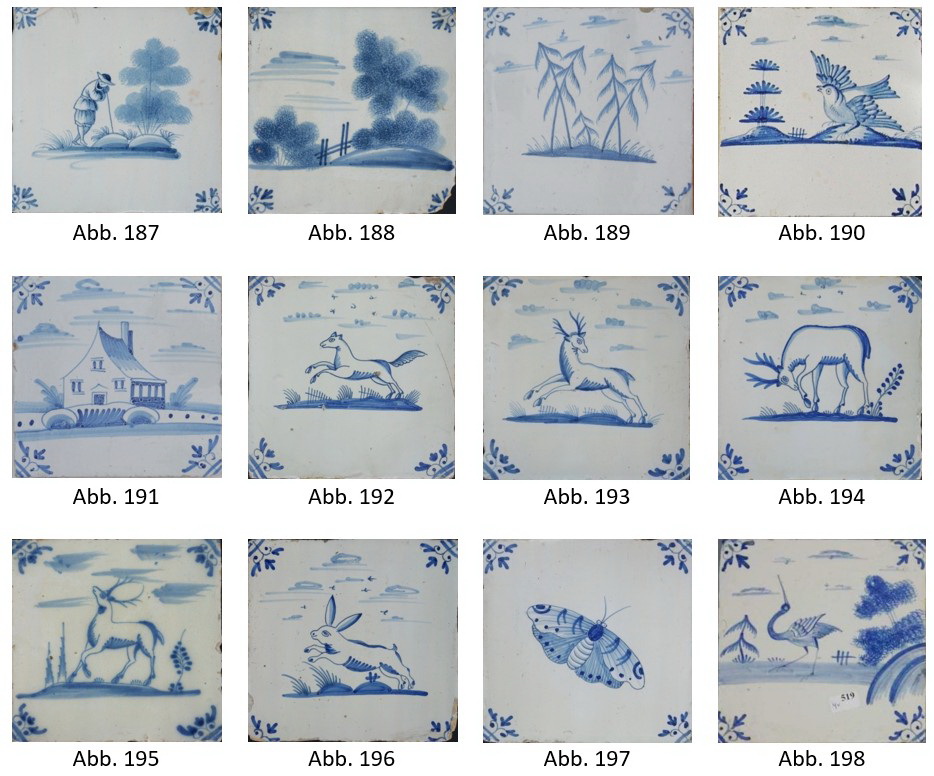

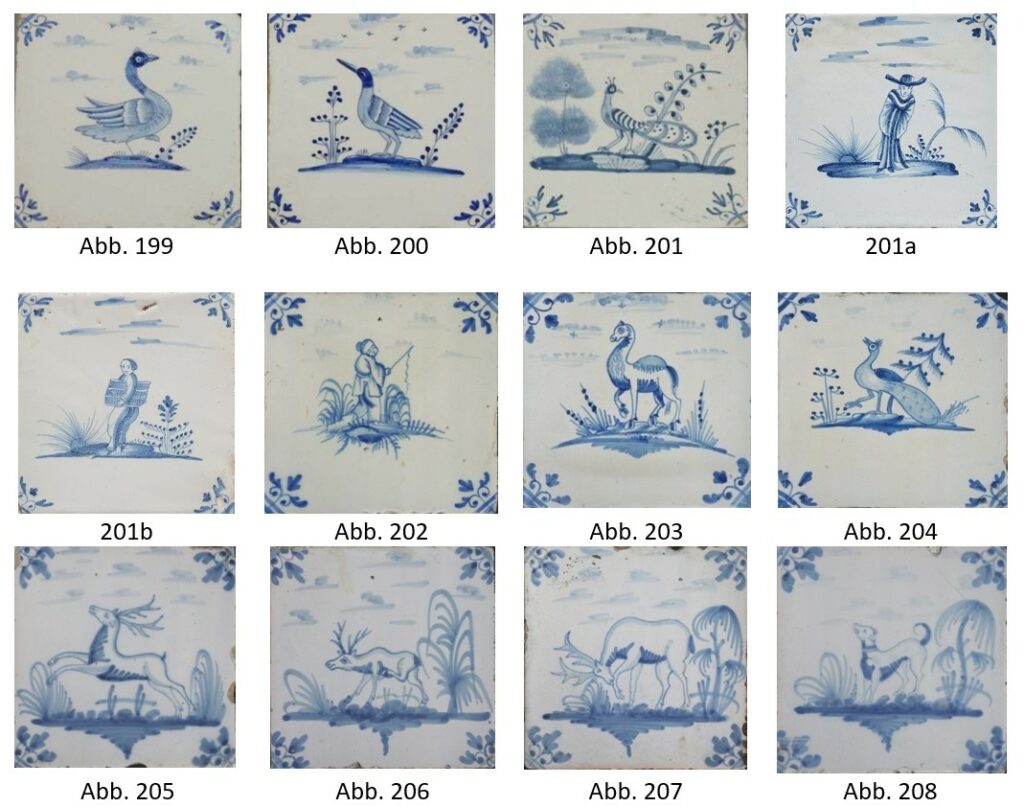

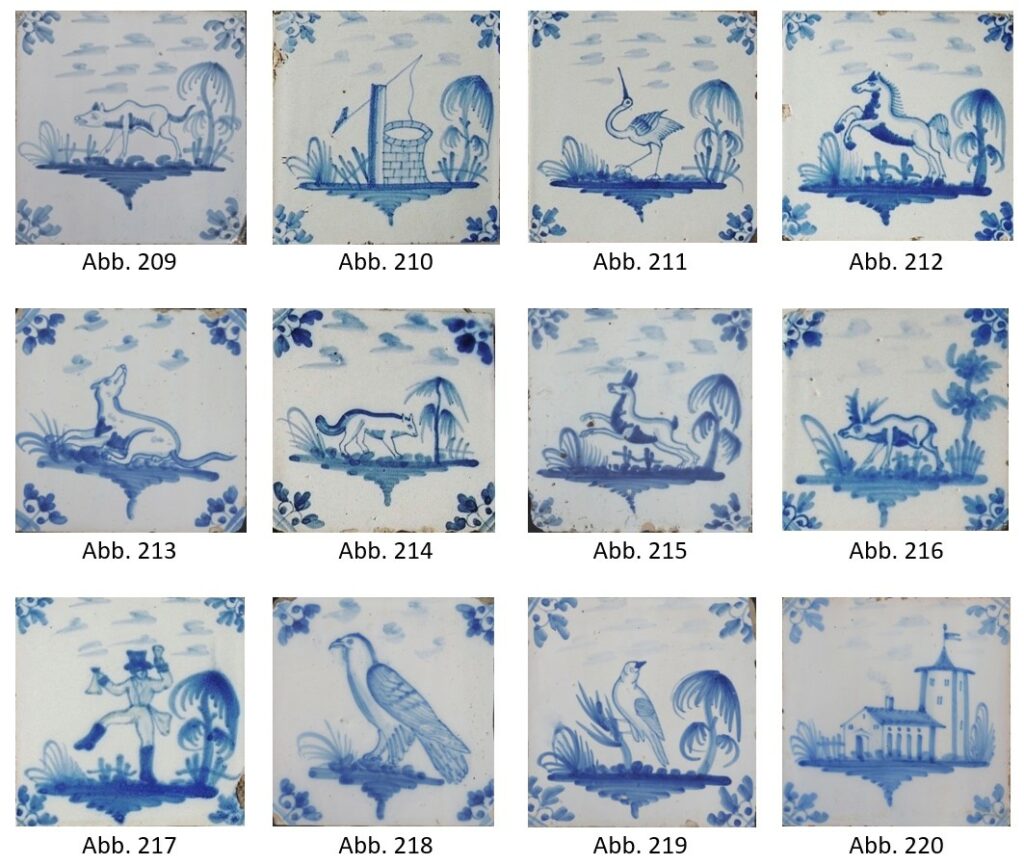

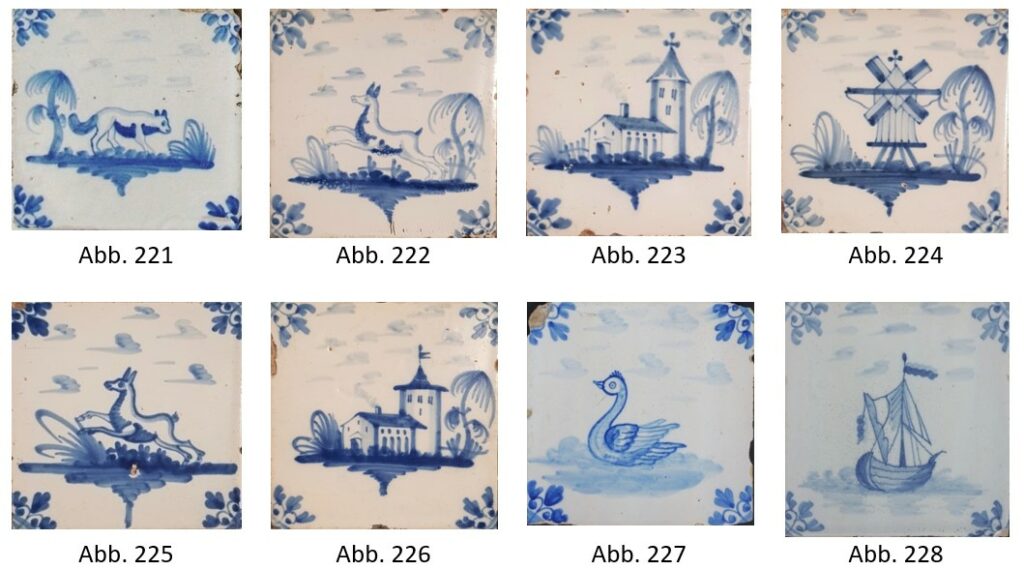

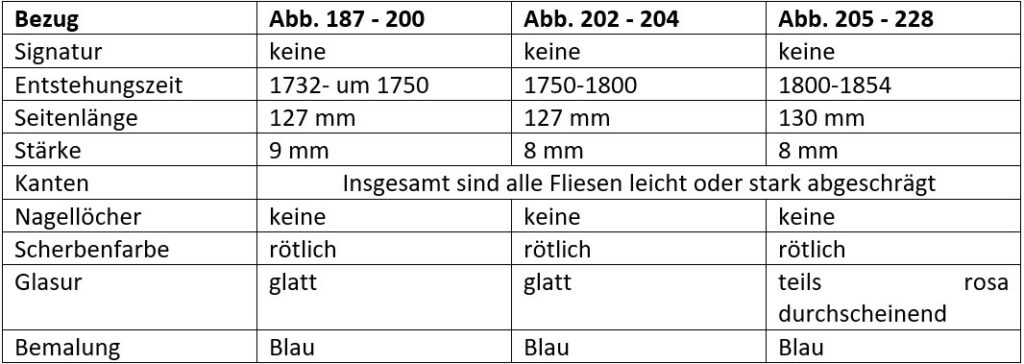

Die Porzellanmanufaktur, welche sich über mehrere Generationen im Familienbesitz befand, kann als eine der langlebigsten und produktivsten Manufakturen in Deutschland bezeichnet werden. Dies trifft insbesondere auf die Produktion von Fliesen zu. In Bezug auf das Dekor lässt sich eine Orientierung an niederländischen Vorbildern feststellen, insbesondere an solchen aus Harlingen in der niederländischen Provinz Friesland, in denen Figuren, Tiere und Landschaftsmotive eine hohe Frequenz aufweisen. Im 18. Jahrhundert erfolgte die Ausführung noch in feiner Ausführung mit zartem Pinselstrich in lavierter blauer Bemalung, während im 19. Jahrhundert ein zunehmend kräftiger gemaltes Dekor zu beobachten ist. Die Flächenwirkung wird bei den frühen Fliesen in der Regel durch eine inselartige Erhebung des Geländes erzeugt. Im 19. Jahrhundert erfolgt eine Umgestaltung der Erhebung zur treppenartig abgestuften Konsole. Das aus dem niederländischen Ochsenkopfmotiv entwickelte Eckornament erfuhr im Wesentlichen keine Veränderung. Des Weiteren lässt sich eine Beibehaltung der Entwürfe der Tierfiguren über einen langen Zeitraum beobachten, wie anhand von Beispielen aus dem 18. und 19. Jahrhundert belegt werden kann (vgl. Abb. 194 und 198 sowie Abb. 207 und 211).

Köthen (?) (1735 – 1752)

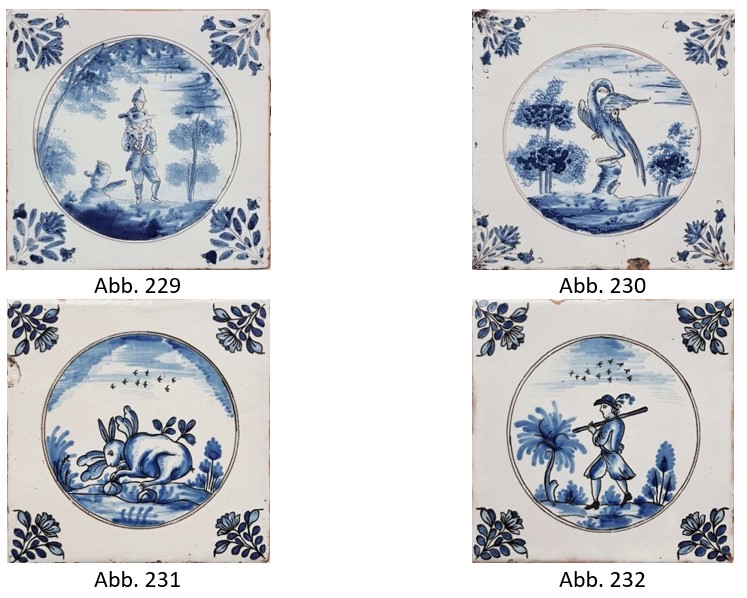

Eine Zuschreibung zur Köthener Manufaktur kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden. Die hier präsentierten, bislang unbekannten und seltenen Exemplare zeichnen sich durch einen hohen technischen und künstlerischen Standard aus. Die Abbildungen 229 und 230 sind mit einem fein lavierten Pinselstrich gemalt, wodurch die Motive leicht transparent wirken. Auch die Abbildungen 231 und 232, die sich durch eine kontrastreiche und etwas kräftigere Malweise auszeichnen, legen Zeugnis ab von der hohen Kunstfertigkeit des Malers. Eine besondere Beachtung verdienen die floralen Eckornamente, welche den Köthener Exemplaren (Stahl, Abb. 251 und 253) in umgekehrter Ausrichtung am nächsten kommen. Die zum Teil stilisiert oder naturgetreu gemalten Blütenstauden zeigen aus den Ecken zur Mitte hin und sind in dieser Ausprägung auf deutschen Fliesen wohl einmalig.

Wrisbergholzen (1735 – 1834)

Die Fayence-Manufaktur Wrisbergholzen kann im 18. Jahrhundert zwar als eine der kleineren Fabriken bezeichnet werden, ist jedoch im Vergleich zu anderen erstaunlich lange in Betrieb gewesen. Die Gründung der Fayence-Manufaktur Wrisbergholzen erfolgte im Jahr 1735, die Produktion wurde im Jahr 1737 aufgenommen und endete im Jahr 1834.

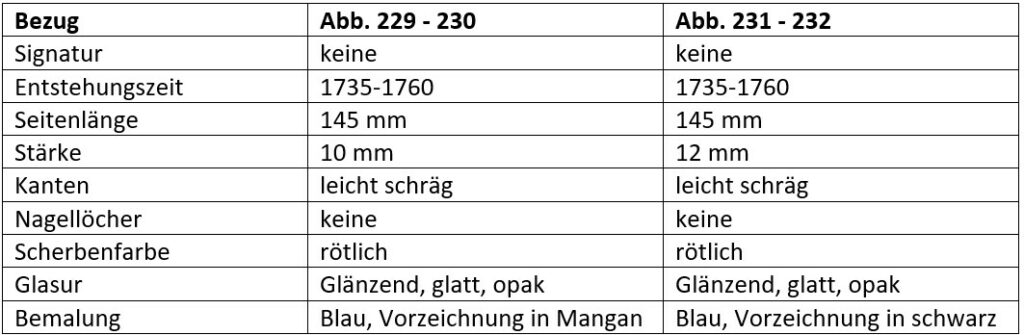

Im Folgenden soll ein besonderer Fokus auf einen Fliesenfund aus der Kleinstadt Elze im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) gelegt werden, der aus dem Jahr 2020 stammt. Der ursprüngliche Fundort befand sich auf dem Dachboden einer alten Gaststätte, deren Gebäude aus dem 17. Jahrhundert stammt. Den Angaben der Eigentümer zufolge sollen die Fliesen nach 1900 in das Haus gelangt sein und für eine Zweitverlegung vorgesehen gewesen sein, welche jedoch nicht durchgeführt wurde. Der vorgefundene Zustand der Fliesen ist durch starke Verschmutzungen gekennzeichnet, wobei zum Teil auch Brandspuren und zentimeterdicke Mörtelreste festzustellen sind.

Nach einer vorsichtigen und gründlichen Reinigung sind die Vorder- und Rückseiten der Fliesen gut erkennbar, sodass auch vorhandene Signaturen einer bestimmten Provenienz zugeordnet werden können. Weitere Erkenntnisse für eine Zuschreibung resultieren aus den technischen Merkmalen, der Bemalung sowie den Eckmotiven. Im Rahmen der Untersuchung konnten zwölf der untersuchten Fliesen einer niederländischen Provenienz, drei der Manufaktur „Kassel“ und 48 der Manufaktur „Wrisbergholzen“ zugewiesen werden.

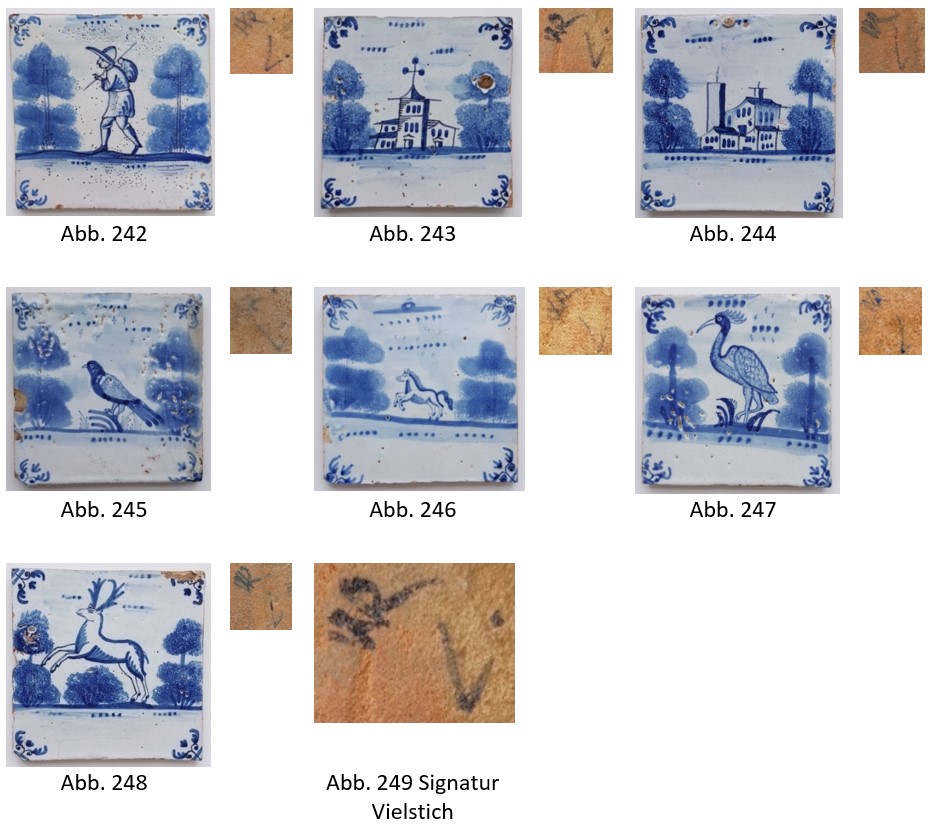

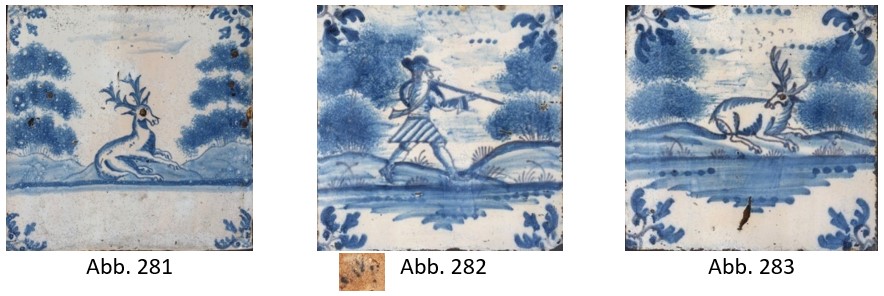

Unter den Wrisbergholzener Fliesen befinden sich sechzehn Exemplare, die aus den ersten Jahren der Produktion stammen. Unter den elf Stücken, die auf der Rückseite die Buchstaben WR in Ligatur zeigen, befindet sich ein V, welches leicht nach unten rechts abgesetzt ist. Der rechte Strich ist dabei nur halb so hoch wie der linke, jedoch mit einem Punkt darüber. Daher kann das V, mit dem Buchstaben „i“ ligiert, als Signatur von Martin Friedrich Vielstich identifiziert werden, der bereits im Jahr 1736 beim Aufbau der Manufaktur und bis 1739 als Werk- und Glasurmeister in Wrisbergholzen tätig war.

In seiner damaligen Publikation verknüpft Siegfried Stahl das V ohne Punkt mit dem in den Akten erwähnten Vielstich. Es handelt sich hierbei um das bislang einzige bekannte Stück, welches diese Signatur aufweist. Die nun aufgefundenen Objekte mit unübersehbaren Markierungen gestatten eine zweifelsfreie Belegung der damaligen Zuschreibung.

Unter den Objekten, die die Signatur Vielstichs aufweisen, befinden sich einige Fliesen, die mit einem kreuzförmigen Blütenornament dekoriert sind und bislang nicht bekannt waren. Die Eckornamente zeigen eine reizvolle Darstellung von Insekten, die gegen den Uhrzeigersinn das Blütenbouquet umkreisen. In seiner Monografie „Fliesen und gekachelte Räume“ (S. 19) führt Martin Boyken aus, dass sich im Schloss noch eine Wandfliese befindet, die eine geometrische Mittelblume zeigt, während in den Ecken recht grob gezeichnete Insekten zu sehen sind.

Des Weiteren sind acht Fliesen mit der Manufakturmarke WR in Ligatur sowie dem Buchstaben „W“ versehen. In Betracht kommt ferner Johann Ludwig Wohlmann, der im Zeitraum von 1760 bis 1761 in der Wrisberholzer Fabrik tätig war. Der Name wurde dem Buch „DEUTSCHE FAYENCEN, BAND I“ von Konrad Hüseler entnommen, in dem er im ersten Kapitel die Geschichte der deutschen Fayencefabriken mit ihren Meisterlisten aufführt und in dem er diesen Namen als „Wohlmann“ benennt.

Das zentrale Motiv der Landschaftsfliesen, deren Dekor sowohl von Vielstich als auch von Wohlmann stammt, ist zwischen Baumkronen platziert, deren Bemalung mittels eines Schwamms erfolgt. Diese Darstellungsform lässt sich auf Vorbilder friesischer Fliesen aus den Manufakturen Harlingen und Makkum zurückführen.

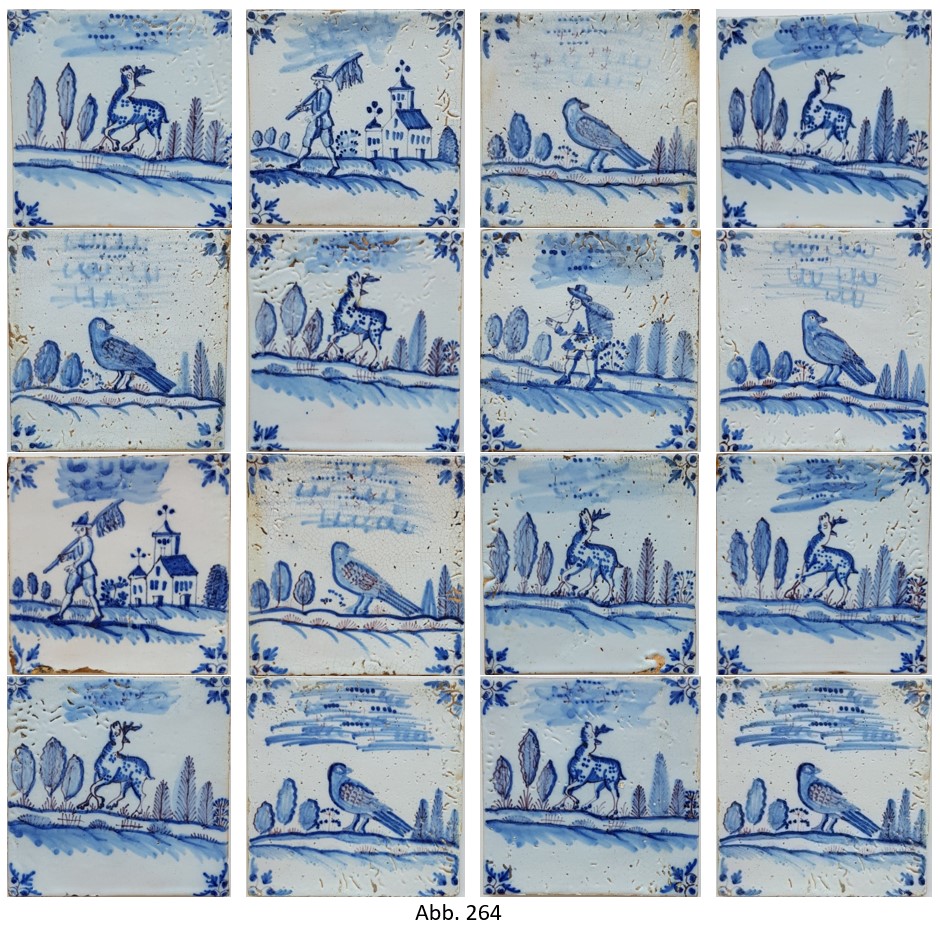

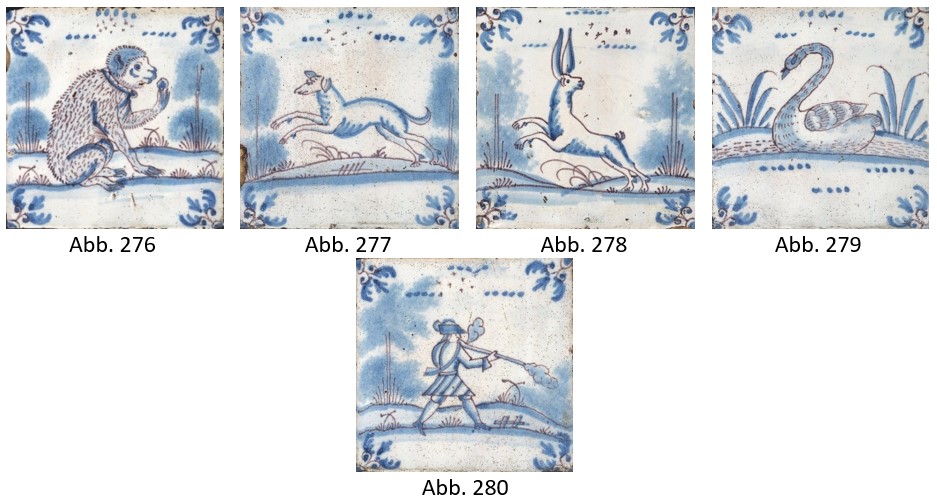

Es ist bemerkenswert, dass von den 48 Fliesen neunzehn Exemplare in der bisherigen Literatur nicht aufgeführt sind, jedoch anhand technischer und künstlerischer Merkmale eindeutig Wrisbergholzen zugeschrieben werden können. Die Fliesen präsentieren insgesamt vier verschiedene Motive, welche alternierend zu einem Quadrat von 16 Fliesen zusammengefasst wurden. Die bildlichen Darstellungen umfassen einen Wanderer, zwei Rattenfänger, sechs Vögel und zehn Hirsche. Stahl beschreibt die Manufaktur als eine sehr kleine Fabrik, die nahezu ein Jahrhundert lang produzierte, jedoch lediglich mit einer geringen Anzahl an Motiven. Einzelne Zentralmotive wiederholen sich, wobei lediglich marginale Differenzen in der Staffage auszumachen sind. Sämtliche Fliesen zeigen eine Bemalung in Blau und Mangan und tragen keine Signaturen.

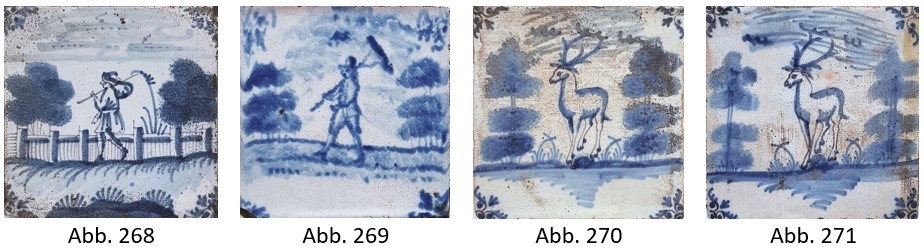

Die Besonderheit dieser neuen Serie manifestiert sich in der Art der Darstellung. Alle abgebildeten Figuren, seien es Menschen oder Tiere, befinden sich auf einem Weg im Gelände in der Bewegung von rechts nach links. Die Figuren werden dabei von einer Vielzahl an Bäumen flankiert, wobei sich in der Regel jeweils drei Bäume auf jeder Seite befinden. Die Darstellung eines wellenförmigen Weges mit strichförmig angedeuteter Böschung findet sich bereits auf einer Großfliese im Wrisbergholzener Schloss (Stahl, Abb. 282). Das Motiv findet sich zudem auf der Fliese mit der Nummer 268, wobei die Abböschung vor dem Weg in der Strichführung entgegengesetzt von rechts nach unten links verläuft. Das Eckenmotiv der neu entdeckten Fliesen stellt eine Abwandlung des niederländischen „Ochsenkopfs“ dar und zeigt eine weitere Wrisbergholzener Variante, bei der die Fieder breiter gefächert und nicht so steil angeordnet ist, wie dies bei den bisher bekannten Ornamenten der Fall ist. Des Weiteren ist zu vermerken, dass die Fieder in der Mitte jeweils zwei Verästelungen aufweist. Für eine vergrößerte Darstellung siehe Abbildung: Eckornamente Wrisbergholzen, Abbildung 264.

Einige Fliesen, die Signaturen von Vielstich oder Wohlmann aufweisen oder der neuen Serie entstammen, wurden mit einer Zange ausgekniffen, um sich den Gegebenheiten wie Vorsprüngen, Leisten oder Rohrleitungen anzupassen.

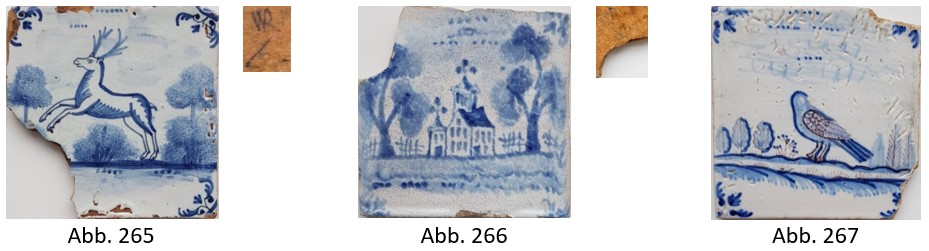

Unter Berücksichtigung der fehlenden Signaturen lassen sich vier weitere Fliesen verschiedenen Perioden zuordnen. Die Abbildungen 268–269 sind vor 1750 entstanden, während die Abbildungen 270–271 in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert werden können. Letztgenannte zeigen noch Reste starker Brandspuren, welche mit der Glasur verschmolzen sind und sich nicht restlos reinigen ließen. Die Verwendung von Sponsen, auch als Durchstaubschablonen bezeichnet, lässt sich an der Bemalung dieser beiden Stücke mit Hirschmotiv erkennen.

Eine Vielzahl von Wrisberholzener Fliesen aus der Frühphase weist technische Defizite im Herstellungsprozess auf. Die Kanten haben in der Regel keine rechtwinklige Form, wobei die Flächen der Vorderseiten entweder konvex oder konkav gewölbt sind (Schüsselung). Die Glasur wurde sparsam und teils durchscheinend aufgetragen, wobei vereinzelt eine faltige Struktur zu beobachten ist (vgl. Abb. 272). Zudem ist die Glasur häufig mit Kratern übersät. Diese erscheinen einerseits punktuell (vgl. Abb. 273) und erinnern andererseits an Gänge von Holzwürmern (vgl. Abb. 274). Die genannten Fehler lassen sich auf eine minderwertige Tonqualität in Verbindung mit einem unsachgemäßen Brand zurückführen. Eine Überhitzung des Ofens führt zu einer Aufquellung der Glasur, wodurch Falten oder kleine Blasen entstehen, die im weiteren Verlauf zerplatzen. Des Weiteren können feine oder grobe Krakelee-Strukturen entstehen, welche die Optik der Oberflächen ebenfalls beeinträchtigen (vgl. Abb. 275).

Die Frage nach der ursprünglichen Herkunft der achtundvierzig Fliesen ist von großem wissenschaftlichem Interesse. In diesem Kontext verweist Stahl in seinem Beitrag auf ein Schloss Ruthe, dessen Standort sich zwischen Hannover und Hildesheim befand. Erbaut zwischen 1751 und 1755 als Jagdschloss des Kurfürsten Clemens August von Köln und Fürstbischof von Hildesheim. Des Weiteren führt Stahl aus, dass das Schloss Ruthe im Jahr 1891, niederbrannte und dass Fliesen aus den Trümmern geborgen wurden. Der größte Bestand wurde seinerzeit in das Historische Museum im Leineschloss in Hannover verbracht und nach dem Krieg zusammen mit zwei ebenfalls aus Wrisbergholzen stammenden Kachelöfen bei Aufräumungsarbeiten vernichtet. Der genaue Hergang der Vernichtung ist jedoch nicht überliefert. In Anbetracht der nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführten Sammlung und Wiederverwendung einer Vielzahl von Baumaterialien kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige dieser Fliesen in den Besitz von Privatpersonen gelangten und zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Verwendung fanden.

Es ist jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass zumindest ein Teil der Wrisberholzener Fliesen aus dem Gut Heinsen bei Eime im Landkreis Hildesheim stammt. Der Gebäudekomplex des Gutes wurde zwischen 1735 und 1745 unter der Leitung von Christoph Friedrich von Hardenberg errichtet. Diese Datierung korreliert mit der Gründung der Wrisbergholzener Manufaktur im Jahr 1735. Die starken Brandspuren auf den Fliesen (vgl. Abb. 234) lassen sich auf das Jahr 1924 datieren, in welchem die Wohngebäude des Gutes ausbrannten. Insofern könnte auch die neue Variante bisher unbekannter Fliesen mit leichter Braunfärbung der Oberflächen (vgl. Abb. 264) ein Indiz dafür sein, dass sie einst die Innenwände des Gutes Heinsen zierten. Die geringe Distanz von ca. 15 km zwischen dem Gut Heinsen und Wrisberholzen lässt den Schluss zu, dass die Fliesen aus dieser Manufaktur stammen. Auch der Auffindungsort Elze, der lediglich 10,8 km nördlich von Gut Heinsen liegt, kann als Argument für die Herkunft der Fliesen herangezogen werden. In seiner Monografie führt Martin Boyken auf Seite 18 weiter aus: „Weniger bekannt sind ein paar Wandfliesen normalen Formats, die sich im Museum zu Alfeld befinden (Abb. 16). Die Fliesen stammen aus den Ruinen des abgebrannten Gutes Heinsen bei Hameln und wurden gemäß vorliegenden Rechnungen in Wrisbergholzen hergestellt.

Fliesen, die in ähnlicher Art und Weise in den Farben Blau und Mangan bemalt sind, zeigen besonders reizvolle, großformatige Motive, tragen jedoch keine Signaturen. Auch dieser Typus wurde bislang in der Literatur nicht berücksichtigt. Die punktierte Wolkenbildung, welche sich auf Abbildung 279 auch im Wasser spiegelt, verweist auf die wellenförmige Gestaltung des Geländes. Des Weiteren lassen sich die teilweise links und rechts des Mittelmotivs angeordneten Bäume als charakteristisch für das Wrisberholzer Genre identifizieren.

In diesem Kontext sind drei weitere Fliesen zu nennen, bei denen die Entstehungszeit der Abbildung 281 vor 1750 liegt. Die Dreiteilung der Baumkronen sowie der geradegezogene Unterstrich des Geländes lassen eine zeitliche Einordnung in das 18. Jahrhundert zu. Die Abbildung 282 mit WR-Signatur sowie die Abbildung 283 lassen sich in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts datieren. Das Gelände präsentiert sich als hügelig und nach unten inselartig abgestuft, ein Motiv, das auch auf Hannoversch-Mündener Fliesen der späteren Epoche zu beobachten ist. Die blaue Bemalung zeigt eine schwache Vorzeichnung in Mangan.

Eckornamente Wrisbergholzen

Fulda (?) (1741 – 1758)

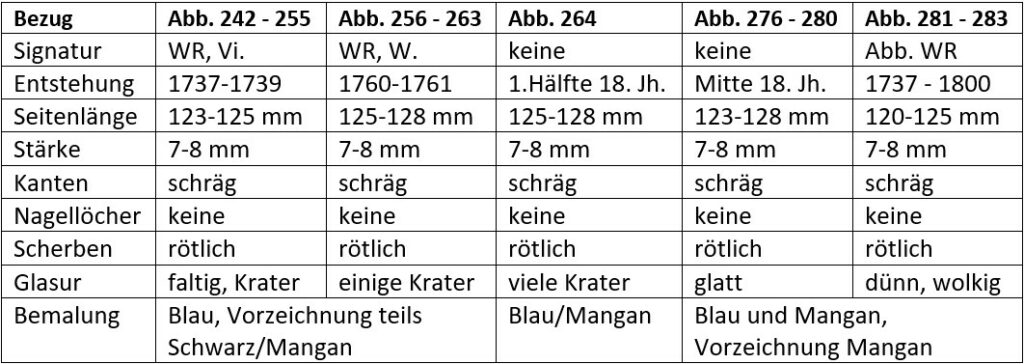

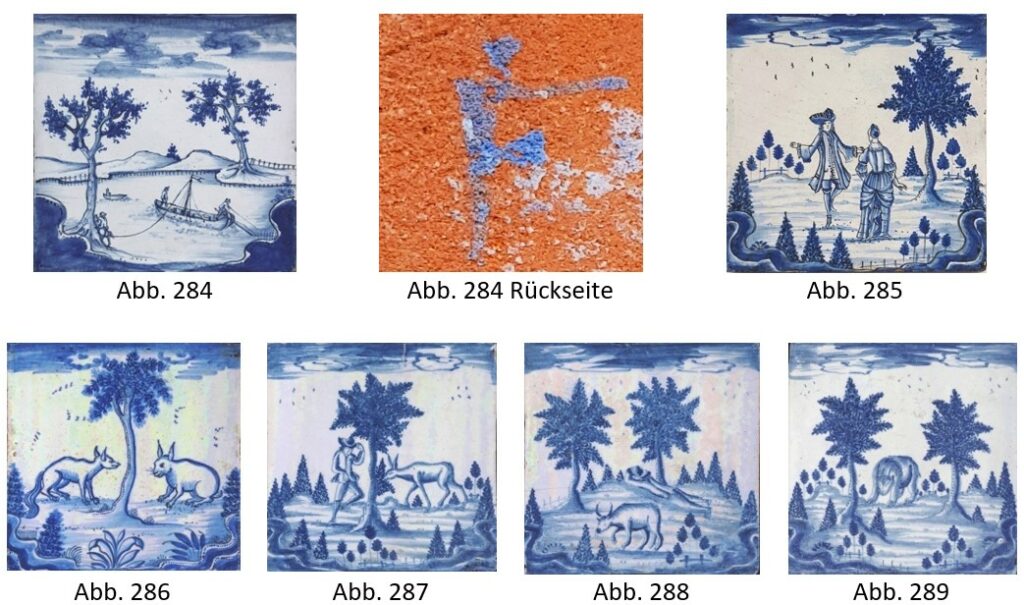

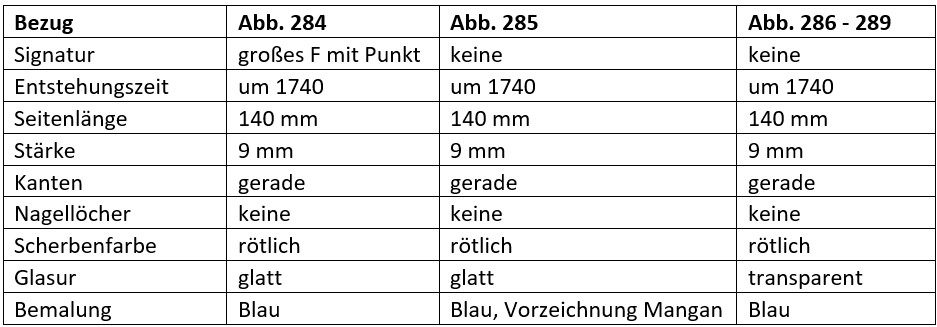

Die sechs nachfolgend präsentierten Fliesen stellen ebenfalls Raritäten dar, da nach Stahls Recherche bisher kein Exemplar gesichert der Manufaktur Fulda zugeschrieben werden konnte. In seiner Beschreibung verweist er auf zwei Fliesen, deren technische Merkmale jedoch auf Fuldaer Fayencen zutreffen (Stahl, Abb. 302, S. 308). In einigen Details zeigen diese Stücke eine hohe Ähnlichkeit zu den hier gezeigten Objekten. Der wellenartige Verlauf im unteren Teil des Bildes sowie die Wolkenbildung sind weitgehend identisch. Die wellenartige Einfassung der hier gezeigten Objekte weist eine unterschiedliche Bedeutung auf. In Abbildung 284 wird ein Teich von einer dunkelblauen Landmasse umrahmt. Die Abbildungen 285 bis 289 demonstrieren, dass dieser Bereich eine inselartige Landschaft abgrenzt. Die Fliese der Abbildung 284 ist auf der Rückseite mit einem großen „F“ und einem Punkt gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass sie in der Fuldaer Manufaktur entstanden ist. Die Fliesen sind ohne einschränkende Rahmungen und Eckornamente als offene Landschaften gemalt, in die einzelne oder paarweise Menschen, Tiere oder Bäume gestellt sind. Fliesen dieser Art wurden nachweislich in Ansbach sowie mutmaßlich in Hanau (Stahl, Abb. 59) hergestellt. In den Niederlanden wird dieser Typus als „Openluchtje“ bezeichnet.

Schrezheim (1752 – 1852)

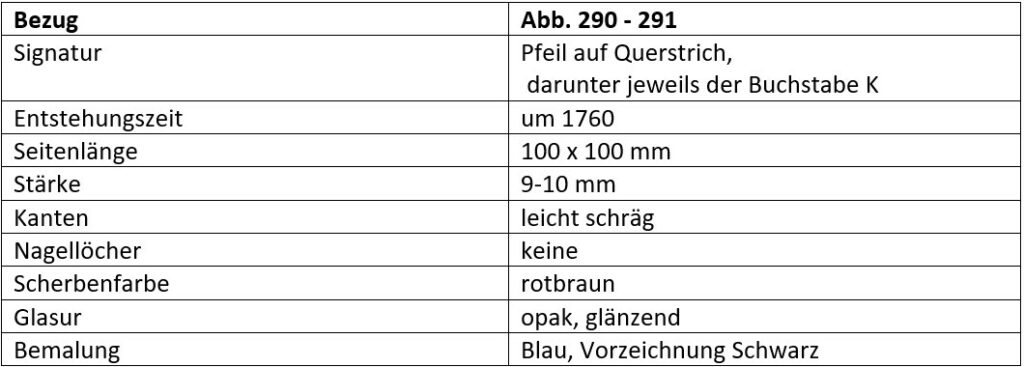

Im Jahr 1852 blickte die Manufaktur Schrezheim auf eine hundertjährige Schaffensperiode zurück, in der eine Vielzahl an hervorragenden Fayencen produziert wurde, zu denen auch Fliesen zählten. Stahl liefert eine detaillierte Beschreibung einer Reihe von Fliesen aus Schrezheim, die sich zum Zeitpunkt seiner Untersuchung im Schlossmuseum in Ellwangen befanden. Die beiden nachfolgenden Exemplare in kräftiger blauer Bemalung zeigen Tiermotive, die in Schrezheim in einer Vielzahl von Variationen vorkommen. Die an den Ecken eingezogene Rahmung wird jeweils mit einer Viertelrosette ausgefüllt. Die Signatur auf der Rückseite mit dem Buchstaben K lässt auf Jörg Adam Keyp schließen, der von 1758 bis 1763 in Schrezheim als Maler tätig war und zuvor bereits in Fulda und Höchst gearbeitet hatte. Der Malstil ist von einer bemerkenswerten Kraft und Eleganz geprägt, wie er auch an zwei Fliesen (Abb. 231–232) zu beobachten ist, die unter der Manufaktur Köthen aufgeführt sind.

Magdeburg (1754/56 – um 1785)

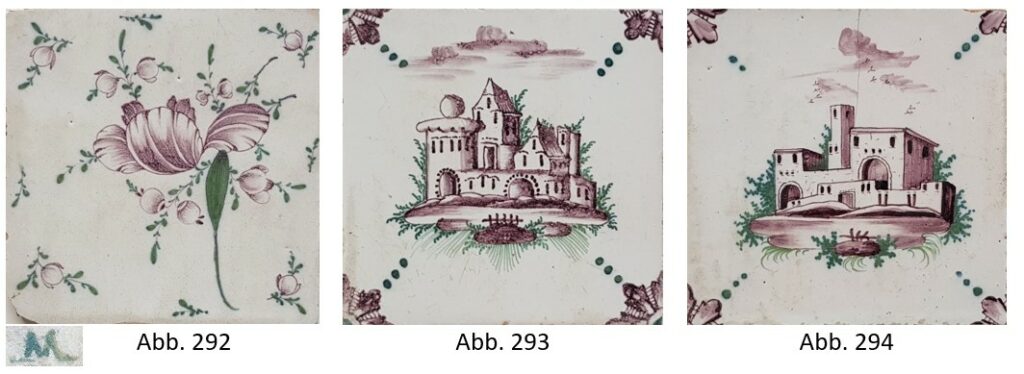

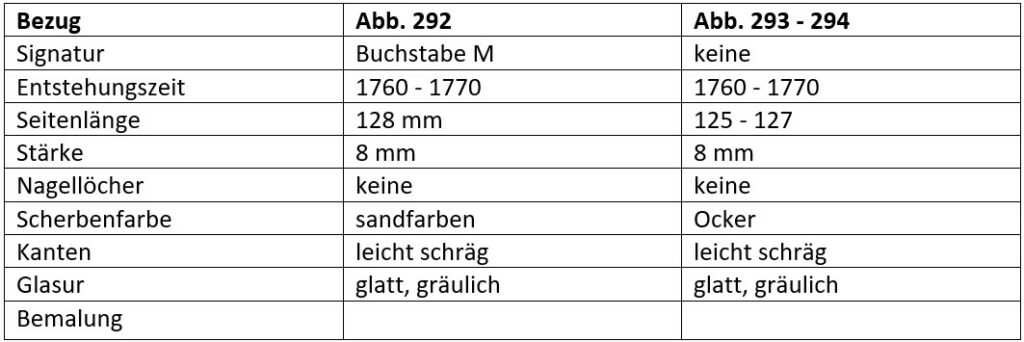

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts erfuhr die Fayencekunst eine Neubelebungung, wodurch sie sich neben den vorherrschenden Porzellanangeboten als kostengünstigere Alternative etablieren konnte. Der Blumendekor auf Magdeburger Fayencen in den Farben Mangan und Grün ist auf den Erfolg der Straßburger Fayencen mit exzellenter Bemalung in dieser Farbkombination zurückzuführen. Die Abbildung 292 zeigt einen ähnlichen Dekor und ist die Originalfliese aus der Monografie von Siegfried Stahl aus dem Jahr 1977 (Tafel 17). Die Rückseite der Fliese ist mit dem Buchstaben „M“ signiert und stammte aus der Sammlung Woytzyk. Die Abbildungen 293 und 294 demonstrieren fein ausgeführte Architekturstücke, die schwebend erscheinen. Die Eckornamente sind als Viertelrosette oder Viertelblüte mit diagonal vorgelagerten Punkten gestaltet, wodurch dem Betrachter eine augenscheinliche Tiefe vermittelt wird.

Kellinghusen (1764 – um 1860)

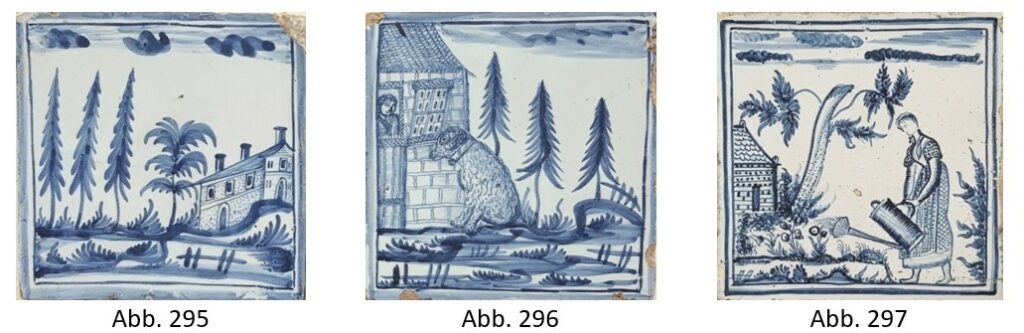

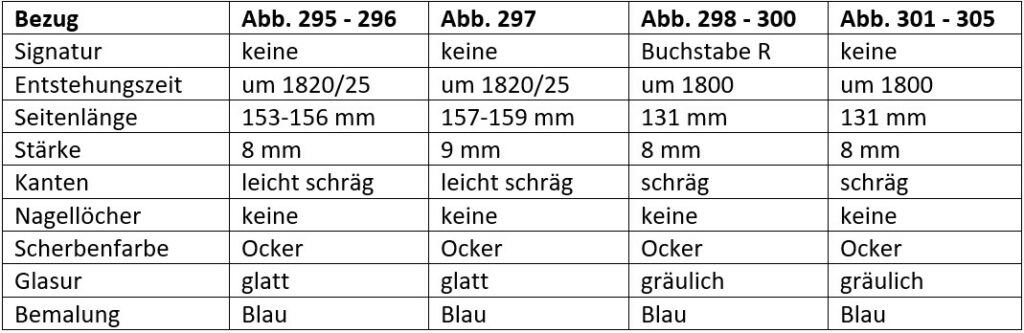

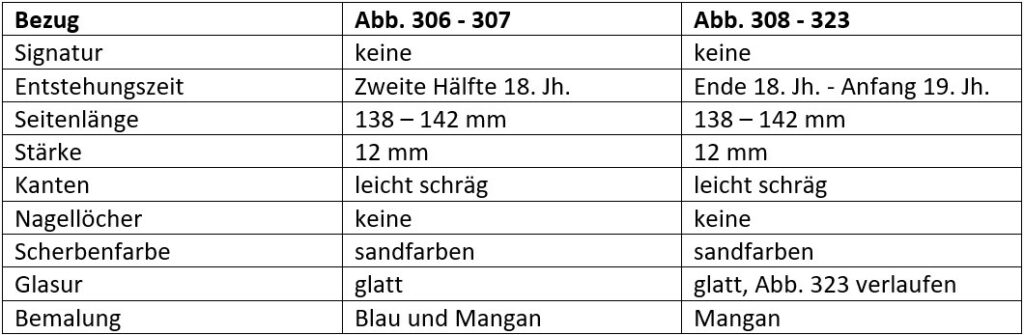

In seiner Monographie „Bemalte Wandfliesen“ aus dem Jahr 1973 führt Gerhard Kaufmann insgesamt sechs Kellinghusener Manufakturen auf, die im oben genannten Zeitabschnitt noch zum dänischen Königreich gehören. Die hier abgebildeten Exemplare 295–297 datieren aus der Zeit um 1825. Die Art der Malerei wirkt sehr schlicht und naiv, wobei schmucklose doppelte Rahmungen die dargestellten Motive großer Landschaften in blauer Farbe umschließen. Die Malerei erfolgte ohne Schablonen, d. h. Sponsen. Martin Boyken schreibt in seiner Abhandlung Fliesen und gekachelte Räume auf Seite 20: Sehr viel reizvoller ist der zweite hier gezeigte Typus (Abb. 20), der in kräftigem Blau exotische Tiere und Architekturlandschaften bringt und aus der Schlüterschen Fabrik stammt, die von 1820 bis 1854 bestanden hat.

Die in Abbildung 298 bis 305 dargestellten Fliesen zeigen ausschließlich Landschaftsmotive, wobei einige davon auch architektonische Elemente beinhalten. Die Vegetation wurde überwiegend mit einem Schwamm in tintenblauer Farbe bemalt. Die jeweiligen Eckornamente weisen entweder nur einen oder drei Zacken auf, sodass sich bei einer Zusammenfügung von vier Fliesen jeweils ein Sternmotiv ergibt. Auf den Rückseiten der Abbildungen 298 bis 300 findet sich jeweils der Buchstabe „R“ als Signatur.

Deutsche Fliesen (noch) unbekannter Herkunft

Es konnte bislang nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, welcher Manufaktur ein Kontingent von 18 Fliesen zuzuordnen ist. Eine Erwähnung in der Literatur ist nicht zu verzeichnen. Im Rahmen einer Auktion wurde eine Altersangabe vorgenommen, welche das 18. oder 19. Jahrhundert als Entstehungszeitraum nennt. Hinsichtlich der Motivwahl sowie der Art der Malerei sind lediglich geringe Unterschiede zu Werken des 18. Jahrhunderts festzustellen. Bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts wurde die Kombination der Farben Blau und Mangan verwendet, nach 1750 hingegen häufig nur noch die Manganfarbe. Auch die technischen Merkmale, wie der ockerfarbene Scherben mit starker Besandung der Rückseiten, lassen den Schluss zu, dass es sich um ein deutsches Produkt handelt. Das Eckornament in Form eines Ochsenkopfmotivs mit Schleife weist eine stilistische Verwandtschaft mit niederländischen Vorbildern auf, ist jedoch in dieser Form in den Niederlanden nicht überliefert. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass das Motiv in England nicht vorkommt und auch keine Entsprechung in den eleganten französischen Vorbildern findet. Aufgrund des Gesamterscheinungsbildes lässt sich die Zeit der Herstellung zum großen Teil noch in das 18. Jahrhundert und einige in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren.

Bei Vergleichen mit Erzeugnissen der Wrisbergholzener Manufaktur lassen sich signifikante Ähnlichkeiten feststellen, wie anhand der folgenden Beispiele ersichtlich wird.

Bei der Auswahl der Motive wird teilweise auf Darstellungen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückgegriffen. Obgleich die Figur des Wanderers in mehreren Manufakturen zu finden ist, entspricht die Wrisbergholzener Abbildung 242 dem Motiv unbekannter Herkunft (Abb. 308) am ehesten. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass die gleiche Sponse (Durchstaubschablone) verwendet wurde.

Auch der springende Hirsch (Stahl, Seite 275, Abb. 257 o. r.) lässt eine ähnliche Malweise erkennen, die jedoch gegen Ende des Jahrhunderts in ihrer künstlerischen Ausführung stilisiert wird. Daher kann zunächst angenommen werden, dass die 18 unbekannten Fliesen aus Wrisbergholzen stammen. Sofern verifizierte Informationen vorliegen, die eine andere Zuschreibung erforderlich machen, wäre eine Mitteilung darüber willkommen.

—